![]() Гаухман

Л. Д., Максимов С. В.

Гаухман

Л. Д., Максимов С. В.

Работа над

книгой поддержана

грантом

Президента Российской Федерации

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА

ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ПРОТИВ

СОБСТВЕННОСТИ

2-е издание,

исправленное

Москва

АО «Центр ЮрИнфоР»

2001

ББК 67.404.1 УДК

347.2/.3 Г24

Авторы: доктор

юридических наук, профессор Л. Д. Гаухман — главы 1,

2, 3 (в соавторстве с С. В. Максимовым), доктор

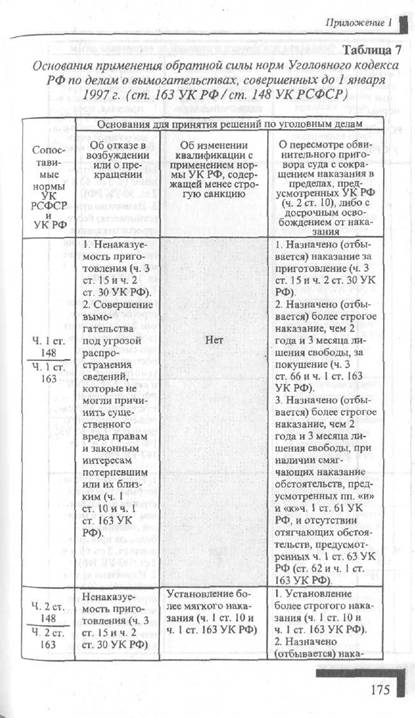

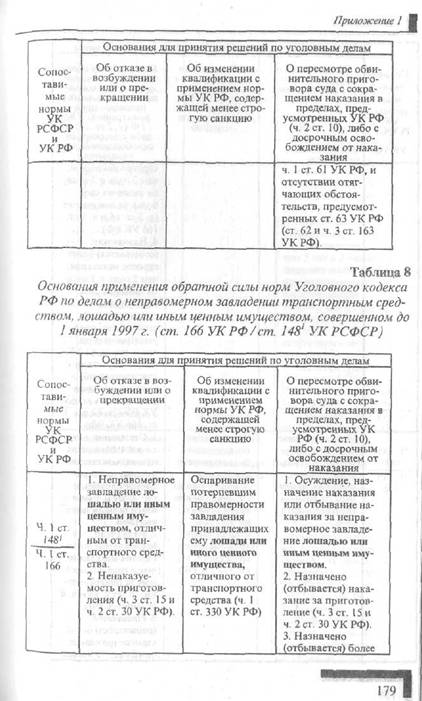

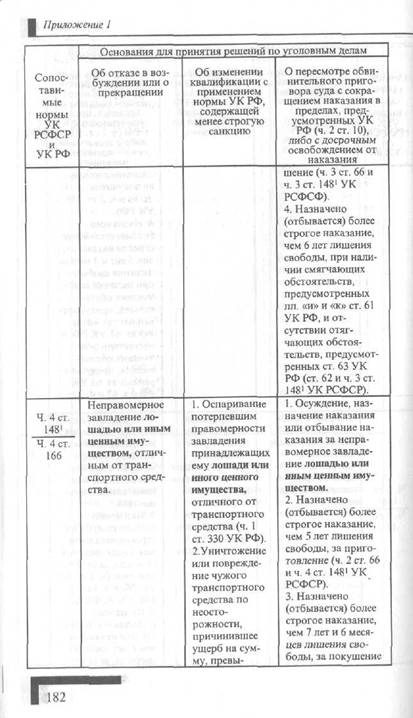

юридических наук С. В. Максимов — предисловие, главы 3 (в соавторстве с Л. Д. Гаухманом), 4, таблицы оснований для прекращения уголовных

дел и пересмотра приговоров судов и других актов о применении мер

уголовно-правового характера по делам о преступлениях, совершенных до 1 января 1997 г.

Ответственность

за преступления против собственности.

2-е изд., испр.

— М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2001. — 310 с.

Издание, посвящено вопросам квалификации

преступлений против собственности.

Рассматриваются новые законодательные

решения вопросов ответственности за хищения в крупных размерах, вымогательство,

причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (в

том числе в банковской сфере), неправомерное завладение транспортными

средствами.

Приводятся правовые основания для

прекращения уголовного преследования или для пересмотра приговоров по делам о

преступлениях против собственности, совершенных до 1 января 1997 г.

Приводятся тексты постановлений пленумов

Верховных судов СССР, РСФСР и РФ по делам о преступлениях против собственности действующие в части, непротиворечащей

новому УК РФ

Издание адресовано адвокатам, прокурорам,

судьям, студентам и преподавателям юридических вузов, всем, кто

интересуется вопросами правильной квалификации преступлений против

собственности.

ISBN

5-89158-065-9

Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов, 1997,

2001

(2-е изд. испр.).

Оглавление

Предисловие...................................... 4

Глава

1. Понятие и виды преступлений против собственности ...9

Глава

2. Понятие, формы и виды хищений имущества………….21

Кража................................................. 42

Мошенничество................................. 62

Присвоение

или растрата................... 78

Грабеж................................................ 89

Разбой................................................ 95

Хищение

предметов, имеющих особую ценность ……..109

Глава

3. Иные виды неправомерного завладения

Вымогательство................................ ……………….113

Причинение имущественного

ущерба путем обмана

или злоупотребления доверием........ ………………..126

Неправомерное завладение

автомобилем или иным

транспортным средством без цели хищения…………138

Глава 4. Преступления против

собственности, выражающиеся

в

уничтожении или повреждении имущества

Умышленное уничтожение

или повреждение чужого

имущества......................................... 147

Уничтожение или

повреждение имущества

по неосторожности........................... 156

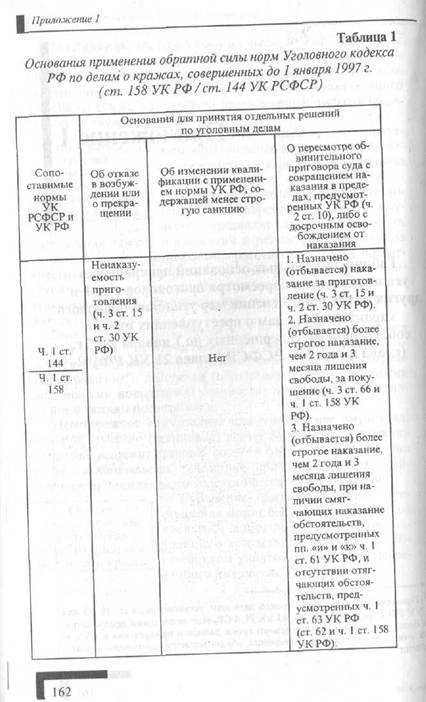

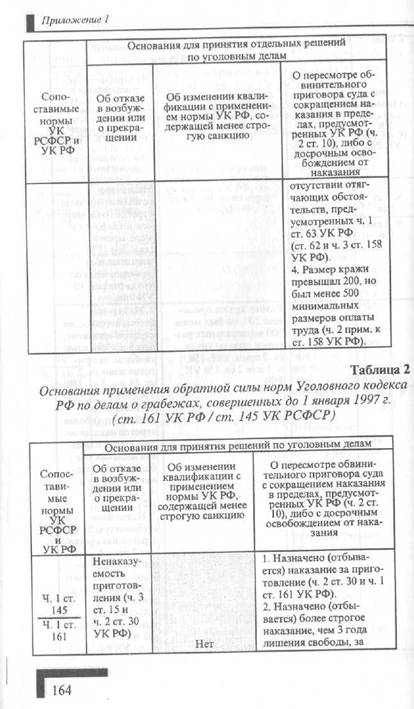

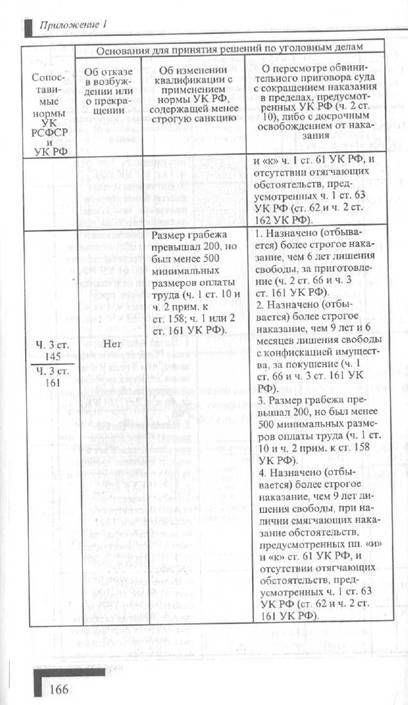

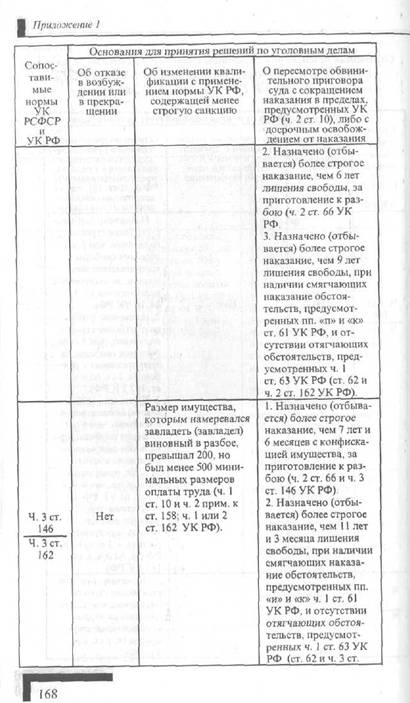

Приложение 1. Таблицы

отдельных оснований прекращения

уголовных дел и пересмотра приговоров судов и других актов

о применении мер

уголовно-правового характера по делам о

преступлениях против

собственности, совершенных

до 1

января 1997 г. (глава пятая УК РСФСР / глава 21 УК РФ)………161

Приложение 2.

Постановления Пленумов Верховных судов РФ,

РСФСР и СССР по делам о преступлениях против собственности

…191

3

По меньшей мере, три обстоятельства

определили выбор темы для нашей книги.

Первое

состоит в том, что среди

всех совершаемых преступлений посягательства на собственность занимают

непропорционально большую долю. В экономически развитых странах она нередко

составляет от 75 до 80 %. Россия в данном случае не является исключением. Среди

почти 3 млн. зарегистрированных в 2000 г. в России преступлений более 60 % составили

преступные посягательства на собственность1.

Проводившиеся нами в 1989-1995 гг. опросы населения семи регионов страны

показали, что имущественные преступления ежегодно затрагивают не менее 6,5-7 млн человек.

Второе.

Несмотря на то, что

внесение изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР в последние

годы его действия превратилось в почти непрерывный процесс, новый уголовный

закон России действительно является новым во многих отношениях. Большая часть

законодательных новелл представляется нам достаточно обоснованной, адекватной

реальному состоянию общественной жизни. Тем не менее, для юристов и,

по-видимому, для тех, кто уже столкнулся с проблемой охраны собственности от

преступных посягательств, неожиданностью стало крайне неоднозначное по

последствиям изменение позиции законодателя по ряду норм об ответственности за

преступления против собственности, появив-

-------------------------

1 См.: Состояние преступности в России за 2000 год. — М.: Главный информационный центр МВД

РФ, 2001. С. 3-6.

4

шихся в УК РСФСР (либо существенно обновленных) буквально

накануне принятия нового Уголовного кодекса РФ.

Это проявилось не только

в установлении более мягких, чем прежде, наказаний за разбой без отягчающих

признаков (ч. 1 ст. 162 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение

имущества (ст. 167 УК РФ), а также за уничтожение или повреждение имущества по

неосторожности (ст. 168 УК РФ), но и в устранении наказуемости хищения

государственного имущества должностным лицом путем злоупотребления служебным

положением (ч. 2 ст.

1471 УК РСФСР), неправомерного завладения ценным имуществом (ст. 1481

УК РСФСР), неправомерного завладения чужим недвижимым имуществом (ст. 148 УК

РСФСР), присвоения найденного или случайно оказавшегося у виновного чужого

имущества (ст. 1484 УК РСФСР). Если уменьшение степени наказуемости

разбойных нападений, умышленного или неосторожного уничтожения либо повреждения

имущества можно в целом объяснить стремлением законодателя утвердить в УК РФ

новую иерархию охраняемых ценностей, в которой бы приоритет бесспорно

принадлежал жизни и здоровью человека2, то

декриминализация далеко не всех из числа названных видов преступлений имеет, на

наш взгляд, убедительные основания. Решение законодателя устранить наказуемость

хищения государственного имущества должностным лицом путем злоупотребления

служебным положением, продиктованное, по-видимому, стремлением обеспечить

равенство всех форм собственности перед уголовным законом, как это ни

парадоксально, нанесло ущерб интересам борьбы с коррупцией. Должностное хищение,

которое в международно-правовых документах традиционно относится к категории

наиболее опасных форм коррупции, в глазах российского законодателя утратило

самостоятельную общественную опасность, т. е. подлежит теперь наказанию не как

коррупционное, а как обычное хищение в зависимости от способа его совершения.

Таким образом, зако-

-------------

2 Решить эту задачу законодателю не удалось, несмотря на

формальное размещение норм, устанавливающих ответственность за посягательства

на жизнь и здоровье человека в начале Особенной части УК РФ. Средний размер

наказаний за все преступления против жизни и здоровья оказался почти в 2 раза

ниже среднего размера наказаний за все преступления против собственности.

5

нодатель вольно или невольно принизил общественную

опасность весьма опасной формы коррупции. Исключение уголовной ответственности

за неправомерное завладение чужим недвижимым имуществом (ст. 1482 УК

РСФСР) и иным ценным имуществом (ст. 1481 УК РСФСР) на фоне

сохранения ответственности за неправомерное завладение автомобилем или иным

транспортным средством выглядит малопонятным. Почему от посягательств, не

связанных с хищением, уголовный закон должен защищать право собственности лишь

на транспортное средство и не должен защищать такое же право на иное, даже более

ценное имущество (земля, здания, сооружения, предприятия)? На этот вопрос

законодателю не удалось дать убедительный ответ. Если основанием данного

решения является возникновение общественной опасности неправомерного завладения

транспортными средствами без цели хищения именно за счет угрозы причинения

вреда безопасности дорожного движения, то почему соответствующее деяние

оказалось отнесенным к числу преступлений против собственности, а не к числу

преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта (гл. 27 УК

РФ)? Проделанный нами анализ показывает, что исключение из

Уголовного кодекса РФ общей нормы об ответственности за неправомерное

завладение чужим ценным имуществом не может быть компенсировано сохранением

ответственности за самоуправство (ст. 330 УК РФ), причинение имущественного

ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ) либо

установлением ответственности за злоупотребления при выпуске ценных бумаг

(эмиссии) (ст. 185 УК РФ), принуждение к совершению сделки или к отказу

от ее совершения (ст. 179 УК РФ), другими специальными нормами. При ином

подходе придется признать полезность систематического объявления преступными

всех новых форм неправомерного завладения ценным имуществом по мере их

неизбежного появления.

И, наконец, третье обстоятельство,

связанное с предыдущими. В силу того, что преступные

посягательства на собственность являются по распространенности криминальным

феноменом № 1, а также вследствие устранения или смягчения наказуемости ряда

преступлений против собственности по новому Уголовному кодексу Российской

Федерации, возникла

6

проблема прекращения многих уголовных дел

о преступлениях против собственности, совершенных до 1 января 1997 г.,

пересмотра соответствующих обвинительных приговоров, вынесенных судами до указанной даты3.

Правовые основания для принятия правоприменителем таких решений далеко не всегда носят

явный характер.

В частности, из

содержания ст. 10 Уголовного кодекса РФ можно уяснить лишь то, что «уголовный

закон, устраняющий наказание или иным образом улучшающий положение лица,

совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется «на

лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в

том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих

судимость». Однако

нигде в новом УК РФ (за исключением частного комментария, данного в ч. 2 ст. 10) нельзя найти

какого-либо толкования понятия «уголовный закон, иным образом улучшающий

положение лица, совершившего преступление». В этой связи закономерно возрастает

роль сравнительного юридического анализа сопоставимых видов преступлений против

собственности по УК РСФСР 1960 г. и УК РФ 1996 г., начало которому было

положено в одном из первых изданий сопоставительной таблицы УК РСФСР 1960 г. и

УК РФ 1996 г4

В этой книге сравнительный анализ

соответствующих норм об ответственности за преступления против собственности

приводится с той степенью подробности, которую авторы посчитали достаточной для

того, чтобы правоприменитель мог самостоятельно

принять правильное решение о прекращении или продолжении уголовного

преследования, отмене или пересмотре обвинительного приговора, обжаловании иных

решений лиц, осуществляющих дознание, следствие, правосудие

------------------

3 В ст. 3 Федерального закона РФ «О введении в действие

Уголовного кодекса Российской Федерации» говорится лишь о том, что вынесенные

до 1 января 1997 г. приговоры судов и другие акты о применении иных мер

уголовно-правового характера полежат пересмотру на основании ст. 10 УК РФ либо

прекращению, если соответствующие деяния не признаны преступлениями по УК РФ.

4 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации. Общий

комментарий Л. Д. Гаухмана и С. В. Максимова.

Сравнительная таблица. — М: Учебно-консультационный цетр

«ЮрИнфоР», 1996.

7

и исполнение наказаний по делам о

преступлениях против собственности.

Авторы надеются, что эта книга станет

настольной для студентов юридических вузов, намеревающихся в будущем

специализироваться на осуществлении защиты, раскрытии или расследовании по

уголовным делам о преступлениях в сфере экономики, значительную часть которых

составляют посягательства на собственность.

Отличительной

особенностью данного издания является приведение в нем текстов норм об

ответственности за сопоставимые виды преступлений против собственности,

содержащихся в УК РФ 1996 г., УК РСФСР 1960 г. по состоянию на 31 декабря 1996

г. и по состоянию на 30 июня 1994 г, Данные тексты приводятся в сочетании,

позволяющем в наибольшей степени облегчить выбор правоприменителем

единственно правильного решения с учетом того, что в пределах сроков давности привлечения к

уголовной ответственности и положений об обратной силе закона сегодня может

быть применен любой из этих законов.

Другой особенностью издания являются

приводимые в нем таблицы оснований для прекращения возбужденных уголовных дел о

преступлениях против собственности или пересмотра вынесенных до 1 января 1997

г. приговоров судов и других актов о применении иных мер уголовно-правового

характера по делам о преступлениях той же категории.

Еще одна особенность

данной книги — воспроизводимые в ней в виде приложения постановления Пленумов

Верховных Судов СССР, РСФСР и РФ по делам о преступлениях против собственности,

которые продолжают действовать в соответствии со ст. 2 Федерального закона РФ

«О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации» от 13 июня 1996

г. в части, не противоречащей новому УК РФ.

Авторы выражают надежду, что их труд будет

способствовать лучшему пониманию нового Уголовного кодекса Российской Федерации

в целом.

преступлений против

собственности

Собственность

Собственность —

это исторически определенная общественная форма присвоения материальных благ,

прежде всего, средств производства. Характером

собственности на средства производства

определяется тип производственных отношений6.

Представляя собой экономическую основу

любого общества, собственность является социальной ценностью, защищаемой в

каждом государстве различными отраслями законодательства, в том числе уголовным

законом.

Согласно п. 2 ст. 8 Конституции Российской

Федерации, принятой 12 декабря 1993 г., «в Российской Федерации признаются и

защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы

собственности».

Эта норма воспроизведена в п. 1 и 4 ст.

212 части первой Гражданского кодекса РФ, введенного в действие с 1 января 1995

г.

Равенство форм собственности в нашей

стране впервые было установлено и закреплено Законом СССР от 14 марта 1990 г.

«Об учреждении поста Президента СССР и вне-

------------------

6 См.: Советский энциклопедический словарь. М: Советская

энциклопедия, 1983. С. 1225.

9

сении изменений и дополнений в Конституцию

(Основной Закон) СССР»7, в соответствии с которым, в частности, были

существенно изменены ст. 10, 11, 12 и 13 Конституции СССР, что послужило

правовой основой изменения типа производственных отношений в бывшем СССР. При этом основополагающее и главенствующее значение принадлежало

новому содержанию ч. 1 и 2 ст. 10, где было указано, что «экономическая система

СССР развивается на основе собственности советских граждан, коллективной и

государственной собственности» (ч. 1) и что «государство создает условия,

необходимые для развития разнообразных форм собственности, и обеспечивает

равную их защиту» (ч. 2). Законом СССР от 14 марта 1990 г. в ст. 11, 12

и 13 Конституции СССР были включены последовательно определения собственности гражданина СССР,

коллективной собственности и государственной собственности. Законоположения указанных статей были

полностью воспроизведены в

соответствующих статьях действовавшей тогда Конституции РСФСР.

До принятия названного Закона СССР от 14

марта 1990 г. в ч. 1 ст. 10 Конституции СССР устанавливалось, что «основу

экономической системы СССР составляет социалистическая собственность на

средства производства в форме государственной (общенародной) и

колхозно-кооперативной собственности». Соответственно в ст. 11, 12 и 13

Конституции СССР содержались определения государственной собственности,

собственности колхозов и других кооперативных организаций, их объединений и

личной собственности граждан. Те же нормы и в той же последовательности были

включены в действовавшую в то время Конституцию РСФСР.

Сравнение содержания ст.

10 и последовательности изложения определений разных форм собственности в ст.

11, 12 и 13 Конституции СССР, с одной стороны, до 14 марта 1990 г. и, с другой

стороны — после этой даты, а также п. 2 ст. 8 Конституции Российской Федерации

1993 г. показывает, что до принятия упоминавшегося Закона СССР от 14 марта 1990

г. приоритетное значение придавалось со-

-----------------------

7 См.: Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного

Совета СССР. 1990. №12. Ст. 189.

10

циалистической собственности и ее охране, тогда как

после этого было закреплено равенство всех форм собственности и их защиты.

Приоритет социалистической собственности

по сравнению с личной собственностью граждан, закрепленный на конституционном

уровне, находил воплощение в охране этих форм собственности уголовным правом,

что проявлялось в трех моментах.

1. В Особенной части УК

РСФСР 1960 г., действовавшего до 31 декабря 1996 г. (в редакции до 1 июля 1994 г.), содержались две разные главы —

вторая, именовавшаяся «Преступления против социалистической собственности», и

пятая, называвшаяся «Преступления против личной собственности граждан», в

которых были объединены соответственно нормы о преступлениях против

социалистической — государственной и общественной — собственности и против

личной собственности граждан. В Особенной части УК принято располагать

главы в последовательности, которая соответствует значимости, с точки зрения

законодателя, охраняемых общественных отношений, являющихся социальными

ценностями. Глава вторая располагалась после главы первой

«Государственные преступления» и перед главой третьей «Преступления против жизни,

здоровья, свободы и достоинства личности», из чего нетрудно заключить, что

социалистическая собственность признавалась социальной ценностью вслед за

общественными отношениями, обеспечивающими устои и основополагающие интересы

государства, притом превалирующей над общественными отношениями,

обеспечивающими важнейшие блага личности, включая жизнь. Личная же собственность граждан оценивалась как меньшая социальная

ценность, чем социалистическая собственность и чем отношения, обеспечивающие

блага личности, политические, трудовые, иные права и свободы граждан, поскольку

нормы о посягательствах на личную собственность были расположены после

упомянутой главы третьей, а также главы четвертой «Преступления против

политических, трудовых, иных прав и свобод граждан».

2. В главе второй в отличие от главы пятой

Особенной части УК РСФСР предусматривалась

ответственность за более широкий круг преступлений. В частности, была

11

установлена уголовная ответственность за

такие виды преступлений, как хищение государственного или общественного

имущества, совершенное путем присвоения или растраты либо путем злоупотребления

служебным положением; хищение государственного или общественного имущества в

особо крупных размерах; причинение имущественного ущерба государству или

общественной организации путем обмана или злоупотребления доверием и некоторые

другие. Соответствующие нормы в главе пятой отсутствовали и, следовательно,

аналогичные виды деяний, направленных против личной собственности граждан, не

признавались преступлениями.

3. Преступления против социалистической

собственности карались строже, чем те же виды преступлений против личной

собственности граждан. Например, хищение государственного или общественного

имущества, совершенное путем грабежа особо опасным рецидивистом, наказывалось

лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с конфискацией имущества, а

грабеж в отношении личной собственности, совершенный особо опасным

рецидивистом, — лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией

имущества.

Отмеченный приоритет

уголовно-правовой охраны социалистической собственности по сравнению с такой

охраной личной собственности граждан был устранен Федеральным законом

Российской Федерации от 1 июля 1994 г. «О внесении изменений и дополнений в

Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР»8,

которым из Особенной части УК была исключена глава вторая и все нормы о

преступлениях против собственности, независимо от ее форм, были объединены в главе пятой с присвоением ей

нового наименования «Преступления против собственности». Нормами,

содержавшимися в этой главе, все формы собственности стали охраняться равным

образом. Лишь одной нормой — об ответственности за хищение государственного

имущества путем злоупотребления должностного лица своим служебным положением

(ч. 2 и 3 ст. 147' УК РСФСР 1960 г.) —

-----------------

8 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. №

10. Ст. 1109.

12

охранялась только государственная

собственность. Это единственное исключение из постулата равенства охраны всех

форм собственности, в том числе уголовным законом.

Названным Федеральным законом от 1 июля

1994 г. были внесены принципиальные изменения и дополнения в прежние уголовные

законоположения об охране собственности от совершаемых на нее общественно

опасных посягательств.

Во-первых, как уже отмечено, была

установлена равная уголовно-правовая охрана собственности независимо от ее

форм, в результате чего нормы УК РСФСР 1960 г. о защите собственности были

приведены в соответствие с п. 2 ст. 8 Конституции Российской Федерации.

Во-вторых, глава пятая Особенной части УК

РСФСР 1960 г. дополнялась рядом норм, ранее отсутствовавших в ней. Среди них:

1) совершенно новые нормы, 2) нормы, перенесенные из других глав Особенной

части УК РСФСР— второй и десятой, которая именовалась

«Преступления против общественной безопасности, общественного порядка и

здоровья населения», 3) восстановленная норма, прежде содержавшаяся в главе

второй, но исключенная из нее.

Совершенно новые— нормы,

которые были включены в ст. 1472 и 1482 УК РСФСР 1960 г.

Ими впервые предусматривалась ответственность соответственно за хищение

предметов или документов, имеющих особую историческую, научную или культурную

ценность, и за неправомерное завладение чужим недвижимым имуществом.

К перенесенным из других

глав относились нормы, помещенные в ст. 1471 о присвоении вверенного

имущества, ст. 1483 о причинении имущественного ущерба путем обмана

или злоупотребления доверием и ст. 1482УК РСФСР 1960 г. о

неправомерном завладении транспортным средством, лошадью или иным ценным

имуществом без цели хищения. Первые две были перенесены из главы второй, а последняя

— из главы десятой Особенной части этого УК (ранее они содержались

соответственно в его ст. 92, 94 и 2121). В первую и третью нормы (по

сравнению с ранее действовавшими)

были внесены изменения, причем в ст. 1481 УК криминализировано

завладение лошадью или иным ценным имуществом без цели хищения.

13

Была восстановлена норма, включенная в ст.

1484 УК РСФСР 1960 г. об ответственности за присвоение найденного

или случайно оказавшегося у виновного чужого имущества. Данная

норма ранее содержалась в ст. 97 этого УК, но была исключена из УК Законом РФ

от 29 апреля 1993 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс

РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и Исправительно-трудовой кодекс

РСФСР»9, и тем самым названное деяние было декриминализировано,

а Федеральным законом РФ от 1 июля 1994 г. вновь криминализировано.

В-третьих, по сравнению

с совокупностью норм, содержавшихся в главе второй Особенной части УК РСФСР

1960 г. на момент принятия упоминавшегося Федерального закона РФ от 1 июля 1994

г., в главе пятой Особенной части УК отсутствовали нормы о хищении

государственного или общественного имущества в особо крупных размерах, о мелком

хищении государственного или общественного имущества и о недобросовестном

отношении к охране государственного или общественного имущества (прежде эти нормы

содержались соответственно в ст. 931, 96 и 100 данного УК). В

результате этого были декриминализированы мелкое

хищение государственного или общественного имущества и недобросовестное

отношение к охране государственного или общественного имущества.

В-четвертых, была изменена редакция норм,

как ранее содержавшихся в главе пятой, так и перенесенных в нее из глав второй

и десятой Особенной части УК РСФСР. Например, если ранее кража и грабеж

определялись как похищение (соответственно тайное и открытое), то согласно

Федеральному закону РФ от 1 июля 1994 г.— как хищение.

В-пятых, в соответствии с этим Федеральным

законом по существу перестала быть самостоятельной и

была фактически исключена из форм хищения такая, как хищение путем

злоупотребления служебным положением. Данный Федеральный закон предусмотрел

названное хищение в качестве лишь квалифицирующего признака присвоения

-----------------

9 См.: Ведомости Съезда народных депутатов Российской

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 22. Ст. 789.

14

или растраты чужого имущества, причем

только тогда, когда его предметом являлось государственное имущество.

В-шестых, в тех и других нормах были

изменены перечни, содержание и ранжирование квалифицирующих признаков, т. е.

отягчающих обстоятельств, включенных в составы преступлений и влияющих на

квалификацию содеянного. Например, в норме о разбое

перечень квалифицирующих признаков был дополнен таким, как совершение этого

преступления организованной группой, а все квалифицирующие признаки

дифференцированы (чего прежде не было) на просто

квалифицирующие и особо квалифицирующие.

В-седьмых, упоминавшимся Федеральным

законом РФ от 1 июля 1994 г. впервые было сформулировано и включено в ч. I примечания к ст. 144 УК РСФСР 1960 г.

законодательное определение хищения имущества.

Приведенный обзор изменений и дополнений,

внесенных вышеназванным Федеральным законом от 1 июля 1994 г. в уголовные

законоположения об охране собственности, является, разумеется, весьма общим и

далеко не исключающим их детализации при рассмотрении уголовно-правовых норм об

ответственности за конкретные виды преступлений против собственности.

Итак, в соответствии с

Федеральным законом РФ от 1 июля 1994 г., как уже отмечалось, все нормы об

ответственности за преступления против собственности (они содержались в ст. 144

— 150) были объединены в главе пятой под названием «Преступления против

собственности» Особенной части УК РСФСР 1960 г.

Такой вид имело уголовное законодательство

об ответственности за преступления против собственности до

введения в действие нового УК РФ 1996 г.

Новым УК РФ 1996 г., по сравнению с УК

РСФСР 1960 г., в законоположения об уголовно-правовой охране собственности

внесен также ряд изменений и дополнений.

Первое. В соответствии с изменившейся структурой

нового УК— его делением не только на главы, но еще и

на разделы, в большинстве из которых содержится по несколько глав, нормы об

ответственности за преступления против собственности помещены в гл.21

15

«Преступления против собственности» разд. VIII «Преступления в сфере экономики» данного

УК.

Второе. Изменилась последовательность

расположения в гл. 21 норм о преступлениях против

собственности. Если в соответствующей главе УК РСФСР 1960 г., начинавшейся

нормой о краже, за ней следовали нормы о грабеже; разбое; мошенничестве;

присвоении вверенного имущества; хищении предметов, имеющих особую ценность;

вымогательстве; неправомерном завладении транспортным средством, лошадью или

иным ценным имуществом без цели хищения; причинении

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и т.п., то в

гл. 21 нового УК РФ 1996 г. следующие за нормой о краже (ст. 158) нормы о

мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и о присвоении или растрате (ст. 160)

предшествуют нормам о грабеже (ст. 161) и разбое (ст. 162); норма о

вымогательстве (ст. 163) — норме о хищении предметов, имеющих особую ценность

(ст. 164); норма о причинении имущественного ущерба путем обмана или

злоупотребления доверием (ст. 165)— норме о неправомерном завладении

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ).

Третье. Декриминализированы такие деяния,

как неправомерное завладение лошадью или иным ценным имуществом без цели хищения

(ст. 148' УК РСФСР 1960 г. — частично), неправомерное завладение чужим

недвижимым имуществом при отсутствии признаков хищения (ст. 1482 УК

РСФСР 1960 г.) и присвоение найденного или случайно оказавшегося у виновного

чужого имущества (ст. 1484 УК РСФСР 1960 г.).

Четвертое. В связи с исключением из УК РФ

1996 г. понятия особо опасного рецидивиста из норм о краже, мошенничестве,

грабеже, разбое и вымогательстве исключен соответствующий особо квалифицирующий

признак. Кроме того, из отдельных норм о преступлениях против собственности

исключены некоторые другие квалифицирующие или особо квалифицирующие признаки,

например, из нормы об ответственности за вымогательство его совершение,

сопряженное с захватом заложников, а также с повреждением или уничтожением имущества

либо с причинением крупного ущерба.

16

Пятое. В результате,

объединения в одну ч. 1 ст. 163 УК РФ 1996 г. норм об ответственности за

вымогательство, содержавшихся ранее в ч. 1 и 2 ст. 148 УК РСФСР 1960 г., и

исключения названных квалифицирующих признаков ст. 163 УК РФ 1996 г. состоит из

трех частей, тогда как ст. 148 УК РСФСР 1960 г. состояла из пяти частей.

Статья 164 УК РФ 1996 г., по сравнению с соответствующей статьей УК РСФСР 1960

г., дополнена ч. 2, предусматривающей три квалифицирующих признака.

Шестое. Нормы о мошенничестве, присвоении или

растрате и грабеже дополнены таким квалифицирующим признаком, как причинение

значительного ущерба гражданину, а о всех хищениях,

кроме хищения предметов, имеющих особую ценность, вымогательстве и причинении имущественного

ущерба путем обмана или злоупотребления доверием — совершение их лицом, ранее

два или более раза судимым за хищение либо вымогательство. Последний

ранжируется как особо квалифицирующий признак.

Седьмое. Изменены наименование и содержание отдельных

квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков: повторность именуется по УК

РФ 1996 г. неоднократностью; предметом присвоения или растраты, совершенных

лицом с использованием своего служебного положения, является чужое имущество

независимо от формы собственности, а не только государственное имущество;

крупным размером признается стоимость имущества, в пятьсот раз превышающая

минимальный размер оплаты труда, установленный

законодательством Российской Федерации на момент совершения преступления, тогда

как по УК РСФСР 1960 г. таковым признавалась стоимость имущества, лишь

двухсоткратно превышающая минимальный размер оплаты труда.

Критерием объединения норм о преступлениях

в сфере экономики в одном разделе Особенной части УК служит типовой объект, а

норм о преступлениях против собственности в одной главе Особенной части УК —

родовой объект.

Типовой объект

Типовой объект — новое

понятие, обусловленное делением Особенной части УК РФ 1996 г. не только на

главы, но еще и на разделы. Под типовым объектом понимаются однотипные

общественные отношения, на которые посягают преступ-

17

ления, предусмотренные нормами, включенными в

один раздел Особенной части УК. Типовым объектом преступлений, нормы о которых

помещены в разд. VIII

Особенной части УК РФ 1996 г., является сфера экономики, или общественные

отношения в сфере экономики.

Родовый объект

Родовой объект —

это однородные общественные отношения, на которые посягают преступления,

предусмотренные нормами, содержащимися в одной главе Особенной части УК.

Родовым объектом преступлений против

собственности является собственность, независимо от ее формы, или отношения

собственности. В теории уголовного права под родовым объектом преступлений

понимается «группа однородных общественных отношений, на которые посягают преступления,

предусмотренные статьями, включенными в одну и ту же главу Особенной части УК»10.

Признание родовым объектом преступлений

против собственности именно общественных отношений собственности, а не права

собственности и не правоотношений собственности, обосновывается тем, что

общественные отношения первичны и нарушаются преступлениями, в конечном счете,

тогда как указанные право и правоотношения — вторичны и нарушаются как бы

«попутно». Объектом же преступления признается та субстанция, «на которую преступление

посягает, в конечном счете. Такой субстанцией являются фактические общественные

отношения, охраняемые уголовным законом»11. Право и правоотношения —

это лишь правовая форма общественных отношений. В этой связи,

например, завладение лесом, заготовленным бригадой рабочих предприятия, но не

зачисленным формально на баланс этого предприятия, т. е. до обретения

предприятием права собственности на заготовленный лес, квалифицируется как

хищение имущества, а не как причинение имущественного ущерба собственнику путем

обмана или злоупотребления доверием, поскольку в данном случае осуществлено

посягательство на фактические отношения собственности, хотя право собственности

-------------

10 Гаухман Л.Д. Объект

преступления. Лекция. М; Академия МВД РФ, 1992. С. 20.

11 Там же. С. 17.

18

не нарушено. Если бы объектом преступления

являлись не фактические отношения собственности, а право собственности, то

содеянное в обрисованной ситуации следовало бы квалифицировать как причинение

имущественного ущерба собственнику путем обмана или злоупотребления доверием, а

не как хищение имущества.

Родовой объект — общественные отношения

собственности — являются единственным признаком, общим для всех преступлений

против собственности. Признаки же, характеризующие другие элементы составов

преступлений против собственности — объективную и субъективную стороны и

субъект, — существенно различаются. Неодинаковы также признаки, свойственные

предмету рассматриваемых преступлений.

Отмеченное позволяет определить преступления против собственности

как общественно опасные деяния, предусмотренные нормами, объединенными в гл. 21

«Преступления против собственности» разд. VIII «Преступления в сфере экономики»

Особенной части УК РФ 1996 г., посягающие на фактические общественные отношения собственности.

Понятие преступлений против собственности

Все преступления против собственности

подразделяются на три группы. Единый критерий такого деления отсутствует. В первые две группы выделяются неправомерное завладение или

пользование имуществом, причем первую составляют хищения, а третью —

уничтожение или повреждение имущества.

Виды преступлений против собственности

Таким образом, вычленяются следующие

группы преступлений против собственности:

1. Хищения чужого имущества.

Эту группу составляют кража (ст. 158 УК РФ 1996 г.),

мошенничество (ст. 159), присвоение или растрата (ст. 160), грабеж (ст. 161),

разбой (ст..162) и хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ

1996 г.).

2. Иные виды неправомерного завладения или

пользования чужим имуществом. К этой группе относятся такие преступления, как

вымогательство (ст. 163 УК РФ 1996 г.), причинение имущественного ущерба путем

обмана или злоупотребления доверием (ст. 165) и неправомерное за-

19

владение автомобилем или иным транспортным

средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ 1996 г.).

3. Уничтожение или повреждение имущества.

В этой группе два вида преступлений — умышленное уничтожение или повреждение

имущества (ст. 167 УК РФ 1996 г.) и уничтожение или повреждение имущества по

неосторожности (ст. 168 этого УК).

Приведенная дифференциация преступлений

против собственности, ответственность за которые предусмотрена нормами,

включенными в гл. 21 Особенной части УК РФ 1996 г., представляется оптимальной.

Вместе с тем не исключена возможность дополнительной градации преступлений,

отнесенных ко второй группе, — иных видов завладения чужим имуществом.

виды хищений имущества

Законодательное

определение хищения имущества, как отмечалось, впервые было сформулировано

Федеральным законом Российской Федерации от 1 июля 1994 г. «О внесении

изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный

кодекс РСФСР» и включено в ч. 1 примечания к ст. 144 УК РСФСР 1960 г. В этой

норме было указано, что «в статьях 144 —1472 (о краже, грабеже,

разбое, мошенничестве, присвоении вверенного имущества и хищении

предметов, имеющих особую ценность. — Л. Г.) под хищением понимается

совершенное с корыстной целью, противоправное безвозмездное изъятие и (или)

обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб

собственнику или иному владельцу этого имущества»/

Законодательное определение понятия хищения

В

новом УК РФ 1996 г. дано почти идентичное процитированному определение хищения. Оно содержится в ч. 1 примечания к ст. 158 этого УК, где

указывается, что «под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются

совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или)

обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб

собственнику или иному владельцу этого имущества». Отличие

данного определения от содержавшегося в УК РСФСР 1960 г. состоит в том, что в

новом УК отсутствует ссылка на статьи УК, предусматривающие

21

ответственность за хищения. Это

обусловлено тем, что в ст. 147 и 147' этого УК соответственно о мошенничестве и

о присвоении вверенного имущества не указывалось на отнесение этих видов

преступлений к хищению. То, что мошенничество и присвоение

вверенного имущества представляют собой хищение вытекало из содержавшейся в

определении хищения ссылки на ст. 144— 1471 УК РСФСР 1960 г. В

частях же первых ст. 159 и 160 УК РФ 1996 г. соответственно о мошенничестве и о

присвоении или растрате прямо указывается, что эти виды преступлений являются

хищением.

Определение хищения — это дефиниция, в

которой сконцентрированы и взаимосвязаны признаки, присущие всем формам и видам

хищений и отличающие хищения от других преступлений. В определении хищения

сосредоточены признаки, общие для всех форм и видов хищений, характеризующие сходство

тех и других. Наличие такого определения позволяет единожды раскрыть содержание

этих общих признаков и при рассмотрении отдельных форм и видов хищений

ограничиваться освещением только признаков, свойственных лишь конкретным формам

и видам и отличающих их друг от друга. Это отвечает потребностям

следственно-судебной практики и теории уголовного права, поскольку способствует

повышению эффективности решения вопросов квалификации

преступлений и их разграничения.

Отмеченные потребности обусловили

необходимость разработки определения хищения в теории отечественного уголовного

права. На протяжении примерно полувека на доктринальном уровне применительно к

хищениям социалистического имущества такие определения были сформулированы

многими учеными12, причем определение каждо-

-------------------------

12 См., например: Трайнин А.,

Меньшагин В., Вышинская 3. УК РСФСР; Комментарий. М., 1944. С. 272; Кригер Г.А.

Ответственность за хищение государственного и общественного имущества по

советскому уголовному праву. М.: Изд-во Московского университета, 1957. С. 58;

Сирота СИ. Преступления против социалистической собственности и борьба с ними.

Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1968. С. 53; Кригер Г.А., Бабаев

М.М. Социалистическая собственность неприкосновенна: пособие для слушателей.

М.: Знание, 1976. С. 12; Устинов В.С. Признаки хищений и их оценка аппаратами БХСС: Учебное пособие. Горький: Горьковская высшая школа

МВД СССР, 1979. С. 14—15;

22

го автора отличалось, порой весьма существенно, от определений

других авторов13.

Признаки хищения

В цитированное

законодательное определение хищения включены следующие шесть признаков: 1)

чужое имущество, 2) изъятие и (или)

обращение в пользу виновного или других лиц, 3) противоправность, 4)

безвозмездность, 5) причинение ущерба собственнику или иному владельцу и 6)

корыстная цель. Из этих признаков — пять объективных, относящихся один к

объекту и четыре к объективной стороне преступления, и один субъективный. К

объекту относится первый из перечисленных признаков, характеризующий предмет

хищения; к объективной стороне — четыре последующих; к субъективной стороне —

шестой — последний из приведенных признаков, Отсутствие хотя бы одного из них

исключает возможность признания совершенного деяния хищением.

Характеристика первого объективного

признака — чужого имущества как предмета хищения — основана на понимании

предмета преступления в теории уголовного права. Предмет

преступления — это материальный субстрат, предмет материального мира,

одушевленный или неодушевленный, в связи с которым или по поводу которого

совершается преступление, на который непосредственно воздействует преступник,

совершая преступление. Материальный субстрат, выступающий в качестве

предмета преступления, является поводом или предпосылкой возникновения и существования

общественных отношений, представляющих собой объект преступления. Предмет

преступления отличается от объекта преступления тем, что предмет— материальная категория, а объект— чисто социальная

категория, не включающая в себя ничего материального.

Предмет хищения

Предмет хищения —

имущество. Ему в

качестве предмета хищения

------------------------------------------------

Тишкевич И.С. Уголовная ответственность за

посягательства на социалистическую собственность. Минск: Изд-во

Университетское, 1984. С. 15; Гаухман Л.Д., Серова

М.В. Ответственность за мелкое хищение государственного или общественного

имущества. М.: Профиздат, 1990. С. 8. 13 Подробно

см.; Мустафаев Ч.Ф. Уголовно-правовые и

криминологические проблемы борьбы с хищениями имущества. Баку, 1994. С. 20—64.

23

присуща совокупность признаков,

характеризующих его с социальной, экономической, физической и правовой сторон.

Имущество

Признак, характеризующий

данный предмет с социальной стороны, выражается в том, что имуществом являются

лишь вещи, в создание которых вложен общественно необходимый труд человека, обособливающий вещь из природного

состояния14.

Признаки имущества

С экономической стороны

имуществу как предмету хищения свойственны два признака: 1) наличие

материальной ценности и 2) определенная стоимость.

Суть первого признака состоит в том, что

имуществом являются товарно-материальные и иные ценности, имеющие стоимость и

ее денежное выражение— цену. Стоимость выражает

объективную ценность вещи, ее общественную полезность. Имущество, утратившее в

силу тех или иных причин материальную ценность для государства, юридических и

физических лиц, не может быть предметом хищения в случае завладения им

каким-либо лицом15.

Определение ценности

имущества, в частности как предмета хищения, осуществляется посредством оценки

его в денежном выражении в соответствии с руководящим разъяснением,

содержащимся в ч. 1 п. 6 постановления № 5 Пленума Верховного Суда РФ от 25

апреля 1995 г. «О некоторых вопросах применения судами законодательства об

ответственности за преступления против собственности», в котором указано, что

«при определении стоимости имущества, ставшего объектом преступления, следует исходить, в зависимости от

обстоятельств приобретения его собственником, из

государственных розничных, рыночных или комиссионных цен на момент совершения

пре-

--------------------

14 См., например: Кригер Г.А., Бабаев М.М.

Социалистическая собственность неприкосновенна.

М.: Знание, 1968. С. 14; Ляпунов Ю.И, Уголовно-правовая охрана природы

органами внутренних дел. М.: Академия МВД СССР, 1974. С. 73—74.

15 См., например; Ляпунов Ю.И. Понятие

социалистического имущества как предмета хищения // Социалистическая

законность. 1978. № 2. С. 53; Ляпунов Ю.И. Драгоценные металлы как предмет

преступлений // Социалистическая законность. 1981. № 7. С. 33.

24

ступления. При отсутствии цены стоимость имущества

определяется на основании заключения экспертов»16.

Особая историческая,

научная или культурная ценность предметов или документов, являющихся предметом

преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 1472 УК

РСФСР, согласно п. 9 названного постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25

апреля 1995 г. «определяется на основании экспертного заключения с учетом не

только их стоимости в денежном выражении, но и значимости для истории, науки,

культуры»17.

Ценность иностранной валюты, ценных бумаг в иностранной валюте определяется в

рублях по курсу Центрального банка России на день совершения хищения, а

драгоценных металлов и природных драгоценных камней, за исключением ювелирных и

других бытовых изделий и лома таких изделий, — в соответствии со специальным

порядком, установленным законодательством РФ. Стоимость имущества, находящегося

в пользовании, определяется с учетом износа.

Вторым признаком, характеризующим

имущество как предмет хищения с экономической стороны, является его

определенная стоимость. В зависимости от стоимости имущества хищение

подразделяется на виды. В частности, при стоимости

похищенного имущества, не превышающей минимального размера оплаты труда, с учетом

количества составляющих имущество предметов в натуре (веса, объема) и

значимости их для хозяйства хищение государственного или общественного

имущества путем кражи, присвоения, растраты, злоупотребления служебным

положением или мошенничества признается мелким и является не преступлением, а

административным правонарушением,

ответственность за которое предусмотрена статьей 49 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях. Когда же стоимость имущества пятисоткратно

превышает минимальный размер оплаты труда,

установленный законодательством Российской Федерации на момент совершения

преступления, то хищение квалифицируется как совершенное в крупных размерах по пп. «б» чч. 3-х ст. 158, 159,

160, 161 или 162 УК РФ 1996 г.

-------------------------------------------

16 Российская газета. 1995. 31 мая.

17 Там же,

25

Важно отметить, что размер хищения

определяется исходя из стоимости похищенного имущества, а не из размера всего

ущерба, причиненного хищением. Весь ущерб слагается из сумм, включающих

стоимость похищенных вещей, недополученных в результате хищения доходов или

прибыли (упущенная выгода) и расходов по возмещению похищенного. При

квалификации хищения учитывается стоимость только похищенного имущества,

являющаяся решающим критерием деления хищения на виды18.

Недвижимые вещи

С физической

стороны имущество как предмет хищения

может быть как движимым, так и недвижимым. На основании п. 1

ст. 130 ГК РФ «к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость)

относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все,

что прочно связано с землей, т. е. объекты, перемещение которых без

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние

насаждения, здания, сооружения. К недвижимым вещам относятся также

подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда

внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может

быть отнесено и иное имущество». В соответствии с п. 2 этой статьи «вещи, не

относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым

имуществом».

Движимое имущество

Движимое имущество, определяемое в теории уголовного права как имущество

«имущество, которое по своей физической природе поддается изъятию»19,

всегда признавалось предметом хищения. Причем до относительно недавнего времени

оговаривалось, что только оно может быть предметом хищения20 и,

следовательно, недвижимое имущество таким предметом являться не может.

Отнесение недвижимого имущества к предмету

хищения обосновывается, в частности, введением, упоминавшимся Федеральным

законом от 1 июля 1994 г. в УК РСФСР

------------------

18 См. также: Арзуманян

Т., Танасевич В. Определение размера похищенного и

причиненного ущерба//Советская юстиция. 1968. № 14. С. 13.

19 Гаухман Л.Д., Серова М.В. Указ, соч. С. 48.

20 Там же. С. 47 — 48.

26

1960 г. ст. 1482 об

ответственности за неправомерное завладение чужим недвижимым имуществом с

корыстной мелью при отсутствии признаков хищения. Наличие в ранее действовавшем

УК РСФСР 1960 г. данной нормы обусловливало необходимость уголовной

ответственности и за хищение недвижимого имущества, поскольку хищение

представляет собой существенно большую степень

общественной опасности по сравнению с неправомерным завладением, не являющимся

хищением. В УК РФ 1996 г. нормы о неправомерном завладении чужим недвижимым

имуществом с корыстной целью при отсутствии признаков хищения нет и,

следовательно, данное деяние декриминализировано.

Однако, несмотря на это, в нормах УК РФ 1996 г., как и в нормах УК РСФСР 1960

г., о хищении его предметом следует признавать не только движимое, но и

недвижимое имущество.

Признание недвижимого имущества предметом

хищения вовсе не означает, что такое имущество может быть предметом любой формы

хищения. Теоретически и практически оно может являться предметом мошенничества,

присвоения и растраты. Вместе с тем в качестве предмета кражи, грабежа, разбоя

абсолютно не могут выступать земельные участки, участки недр, обособленные

водные объекты, леса и т. п., т. е. то, что вообще не поддается изъятию; и лишь

с бесконечно малой степенью вероятности таким предметом могут быть дома.

С правовой стороны имущество как предмет

хищения характеризуется общими и специальным

признаками. Общие — это признаки, присущие предмету любого хищения, а

специальный свойствен только присвоению и растрате. Общими являются признаки,

характеризующие имущество, во-первых, в гражданско-правовом и уголовно-правовом

значениях, во-вторых, как чужое для виновного и,

в-третьих, наличное, т. е. находящееся в собственности или владении собственника

или иного владельца. Специальный — это признак, присущий только предмету

присвоения и растраты.

Гражданско-правовое значение понятия имущества

Понятие имущества

в гражданско-правовом значении

вытекает из содержания нормы, предусмотренной ст. 128 ГК, в соответствии с ко-

27

торой имущество может быть разнообразным и

представляет собой, в частности, вещи, включая деньги и ценные бумаги, а также

имущественные права.

Уголовно-правовое значение понятия имущества

Понятие имущества в уголовно-правовом значении является более узким

по содержанию. Это обусловлено тем,

что в него не включаются права на имущество, как это усматривается из

содержания диспозиции ч. 1 ст. 159 УК, которой установлена ответственность, с

одной стороны, за хищение чужого имущества и, с другой — за приобретение права

на чужое имущество. Под имуществом как предметом хищения в уголовно-правовом

значении понимаются вещи, деньги, документы,

предоставляющие право на имущество, обладание которыми равносильно обладанию

имуществом (например, облигации государственных займов)21. Разрешая

вопрос о признании таких документов имуществом, необходимо исходить из их

экономико-правовой природы. Имуществом являются документы, в частности ценные бумаги,

которые обладают эквивалентно-обменными свойствами. Другими словами, это такие

документы, которые могут непосредственно обмениваться на деньги по номиналу или

в иной пропорции (например, облигации, на которые пал выигрыш) либо на

материальные предметы (вещи) или иные имущественные блага по их стоимости при

условии, что такого рода обменные операции имеет право производить любое неперсонифицированное лицо22. Иные же документы,

предоставляющие права на имущество, но не обладающие эквивалентно-обменными

свойствами, могут в уголовно-правовом значении выступать в качестве средства

совершения, а не предмета преступления.

Чужим для виновного является такое

имущество, независимо от формы собственности, на которое он не имеет ни

действительного, ни предполагаемого права собствен-

-------------------

21 См.: Ворошилин Е. Предмет

преступления при мошенничестве // Социалистическая законность. 1976. № 9. С.

60. С точки зрения гражданского права правильнее говорить о документах,

подтверждающих право на имущество или на его получение.

22 См.:

Ляпунов Ю.И. Ценные бумаги как предмет хищения // Социалистическая законность.

1982. № 9. С. 31 — 34.

28

ности или законного владения. В п. 1 упоминавшегося постановления Пленума Верховного Суда РФ

разъясняется, что «предметом хищения и иных преступлений, ответственность за

совершение которых предусмотрена нормами главы пятой УК РСФСР, является чужое,

т. е. не находящееся в собственности или законном владении виновного,

имущество». Поскольку действующий уголовный закон не предусматривает

дифференциации ответственности за эти преступления в зависимости от формы

собственности, определение таковой не может рассматриваться обязательным

элементом формулировки обвинения лица, привлеченного к уголовной

ответственности23. Чужим для виновного имуществом является, в

частности, имущество, находящееся в совместной собственности.

Предметом хищения может быть только

наличное, т. е. находящееся в собственности или владении собственника или иного

владельца имущество, а именно: поступившее в собственность или владение и не

выбывшее из них. Этот признак позволяет отграничить предмет хищения от

предметов преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 165, 201 и

285 УК РФ 1996 г.— соответственно причинения имущественного ущерба путем обмана

или злоупотребления доверием; злоупотребления полномочиями и злоупотребления

должностными полномочиями. В отличие от имущества как предмета хищения,

предметом причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления

доверием, злоупотребления полномочиями и злоупотребления должностными

полномочиями может быть имущество, которое должно было поступить, но еще не

поступило в собственность или владение собственника или иного владельца24.

Специальным признаком, характеризующим

имущество как предмет присвоения и растраты, является вверенность

имущества виновному. На это указано в ч. 3 п. 3 Упоминавшегося постановления Пленума Верховного Суда РФ от

25 апреля 1995 г., где говорится, что хищение

----------------

23 Российская газета. 1995. 31 мая.

24 См.: Ляпунов Ю.И. Изъятие как обобщенный способ хищения //

Социалистическая законность. 1984. № 8. С. 37.

29

«имущества, вверенного виновному, следует квалифицировать как

присвоение или растрату чужого имущества»25.

Вверенность имущества означает, что оно до хищения

находится в правомерном владении виновного и последний наделен в отношении его

определенными правомочиями, вытекающими из правомерного владения. Однако они

отличаются от правомочий собственника.

С одной стороны, собственник обладает

правомочиями владения, пользования и распоряжения имуществом, а лицо, которому

оно вверено, только одним из них — правомочием владения.

С другой — правомочие

владения последнего является ограниченным по сравнению с одноименным

правомочием собственника. Эта ограниченность состоит в следующем. Во-первых, лицо, которому

вверяется имущество, получает его от собственника или иного владельца и

отчитывается за него по документу. Оно несет полную материальную

ответственность за такое имущество, будучи материально-ответственным лицом.

Общие условия, создающие возможность передачи имущества в правомерное владение

отдельного лица, — договор о материальной ответственности последнего с

собственником или иным владельцем или их специальное поручение.

Во-вторых, вверенность

представляет собой временное владение, т. е. осуществляемое в течение определенного

промежутка времени, чья максимальная продолжительность не может превышать

периода исполнения служебных обязанностей с материальной ответственностью на

данном участке работы либо периода выполнения специального поручения, включая

отчет о нем.

В-третьих, лицо, которому вверено

имущество, может пользоваться в отношении него правомочиями, вытекающими из

правомочия владения, только в соответствии с теми целями, для достижения

которых оно вверяется, и с соблюдением установленных собственником или иным

владельцем правил осуществления правомочий. Указанное лицо пользуется

правомочиями по распоряжению, управлению, доставке или хранению, которые

производны от правомочия владения, не выходят за его рамки и носят

------------------

25 Российская газета. 1995. 31 мая.

30

технический характер. В частности,

правомочие по распоряжению существенно отличается от одноименного правомочия

собственника. Последнее выходит за рамки владения имуществом, а первое — нет,

поскольку в отличие от собственника названное лицо не имеет права своим волевым

актом устанавливать те или иные правоотношения по поводу имущества, и

распоряжается им лишь в пределах, установленных собственником, в соответствии с

целевым назначением.

Имущество как предмет хищения

Таким образом,

имущество в качестве предмета хищения в наиболее общем и сжатом виде

определяется как материальный предмет, созданный общественно необходимым трудом,

имеющий материальную ценность и определенную стоимость, представляющий

собой движимую или недвижимую вещь и являющийся чужим для виновного.

Это определение имущества как предмета

хищения позволяет отграничить хищение от других, смежных составов преступлений:

по вложению в его создание общественно необходимого труда — от экологических

преступлений, по отношению к нему виновного — от самоуправства.

Не могут быть предметом

хищения, определенного в ч. 1 примечания к ст. 158 УК РФ 1996 г., радиоактивные

материалы, огнестрельное оружие, комплектующие детали к нему, боевые припасы,

взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства, психотропные

вещества, документы, штампы, печати, паспорта, личные документы, а также

предметы, находящиеся в могиле или на могиле. Хищения названных предметов посягают не

на собственность, а на другие объекты. Так, хищение

радиоактивных материалов, огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему,

боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств является

посягательством на общественную безопасность; наркотических средств и

психотропных веществ — на здоровье населения; официальных документов, штампов,

печатей, паспортов, важных личных документов — на порядок управления.

Ответственность за эти преступления предусмотрена специальными нормами

Особенной части уголовного законодательства— соответственно

ст. 221, 226, 229 и 325 УК РФ

31

1996 г. Это

связано с тем, что в отечественном уголовном праве существует положение,

согласно которому, если деяние подпадает под действие двух норм — общей и специальной — применяется только специальная норма. Применительно к указанным общей является норма, содержащаяся в

статьях об ответственности за хищение имущества, объединенных в гл.21 разд. VIII УК, а специальной — норма,

включенная в ст. 221, 226, 229 или 325 УК. Поэтому перечисленные

предметы являются предметом не хищения, а преступлений, ответственность за

которые предусмотрена указанными специальными нормами. Предметы же, находящиеся

в могиле или на могиле, являются выбывшими из гражданского оборота, и их

похищение согласно УК РФ 1996 г. не признается преступлением. Этим УК данное

деяние, ранее считавшееся преступлением (ст. 229 УК РСФСР 1960 г.), декриминализировано.

Объективная сторона состава преступления

В определении хищения

предусмотрено четыре признака, характеризующих объективную сторону

преступления. В теории уголовного права под объективной стороной как элементом

состава преступления понимается характеристика уголовным законом внешних

признаков преступления. Содержание этого элемента составляют: деяние (действие

или бездействие), являющееся обязательным признаком любого состава преступления;

последствие и причинная связь, представляющие собой обязательные признаки

материальных составов преступления, а также факультативные признаки — место,

время, обстановка, способ, орудия и средства совершения преступления.

Факультативными они считаются потому, что присутствуют только в отдельных

составах преступлений, притом только тогда, когда специально предусмотрены в

диспозициях статей Особенной части УК РФ 1996 г.

Из рассматриваемых далее признаков

объективной стороны преступления, предусмотренных в определении хищения, первые

три характеризуют деяние, а четвертый — последствие.

Первым из включенных в определение хищения

признаков, относящихся к объективной стороне, является изъятие и (или)

обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц. Изъятие и (или)

обращение чужого имущества в

32

пользу виновного или других лиц

представляет собой действие.

Изъятие

Изъятие — это

извлечение чужого имущества из владения собственника или иного владельца с

одновременным обращением его в обладание виновного или других лиц. Изъятие

всегда сопряжено с обращением чужого имущества в пользу виновного или других

лиц. При изъятии уже в момент его совершения сам переход имущества в обладание

виновного осуществляется против или помимо

воли собственника или иного владельца. Изъятие чужого имущества происходит при

краже и грабеже, а также в случаях фактического завладения им — при разбое.

Ранее, до принятия упоминавшегося Федерального закона РФ от 1 июля 1994 г.,

изъятию соответствовал термин «похищение», использовавшийся в УК РСФСР 1960 г.

при определении кражи и грабежа.

Обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц

Обращение чужого имущества в пользу

виновного или других лиц, когда ему не сопутствует изъятие,- это перевод

виновным чужого имущества, добровольно переданного ему собственником или иным

владельцем, в свое окончательное обладание, выражающееся в поставлении

виновным себя или других лиц на место собственника. При таком обращении сам

переход имущества к виновному происходит по воле собственника или иного

владельца: при мошенничестве — под влиянием обмана или злоупотребления

доверием; при присвоении и растрате — в силу правоотношений между собственником

или иным владельцем, с одной стороны, и виновным— с другой.

Перевод же этого имущества виновным в окончательное обладание им самим или

другими лицами осуществляется против или помимо воли собственника или иного владельца. Такой перевод

производится посредством совершения определенных действий, обеспечивающих

фактическое приобретение виновным или другими лицами статуса собственника или

иного владельца, например: представления фиктивного документа об израсходовании

или списании вверенного имущества; утайки и непредъявления

этого имущества в момент инвентаризации, сопряженных с последующим вывозом с охраняемой тер-

33

ритории предприятия или с продажей, дарением,

потреблением; укрывательства виновного с имуществом, полученным путем обмана

или злоупотребления доверием, от собственника или иного владельца.

Вторым признаком хищения, относящимся к объективной

стороне, является противоправность изъятия и (или) обращения чужого имущества в

пользу виновного или других лиц. Под противоправностью следует понимать

совершение названных действий, во-первых, в нарушение законодательства,

регламентирующего порядок распределения материальных благ в государстве, и,

во-вторых, в формах, предусмотренных уголовным законом (кражи, мошенничества,

присвоения, растраты, грабежа и разбоя); которые определяются в чч. 1-х ст. 158, 159, 160, 161 и 162 УК РФ 1996 г.

Третий определяющий признак хищения,

относящийся к объективной стороне, —' безвозмездность

— характеризует хищение как изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу

виновного или других лиц без возмещения его эквивалента, т. е. как

паразитическое обогащение (при отсутствии у виновного намерения осуществить

такое возмещение в будущем).'

Прежде, до принятия

упоминавшегося Федерального закона РФ от 1 июля 1994 г., на данный признак

хищения было обращено внимание в п. 3 постановления Пленума Верховного суда

СССР от 11 июля 1972 г. № 4 «О судебной практике по делам о хищениях

государственного и общественного имущества» с изменениями от 21 сентября 1977

г., 2-7 ноября 1981 г. и 26 апреля 1984 г. В этом пункте, содержащем рекомендации

о разграничении преступлений, указано, что от хищения путем злоупотребления

служебным положением (ст. 92 УК РСФСР 1960 г.) необходимо «отличать такое

злоупотребление служебным положением, которое, хотя, и было совершено по

корыстным мотивам и причинило материальный ущерб государству или общественной

организации, однако не связано с безвозмездным обращением социалистического

имущества в свою собственность или в собственность других лиц (например,

сокрытие путем запутывания учета недостачи, образовавшейся в результате

халатности; временное пользование имуществом без намерения обратить его в личную соб-

34

ственность или в собственность других лиц»26.

Исходя из цитированного положения, суд квалифицировал как злоупотребление

служебным положением, а не как хищение действия заведующего магазином К.,

который изъял из месячной выручки 7000 руб. для того, чтобы внести их в кассу в

следующем месяце с целью выполнения плана27.

После принятия

упоминавшегося Федерального закона РФ от 1 июля 1994 г., которым в УК РСФСР

1960 г. были включены ст. 1481 о неправомерном завладели

транспортным средством, лошадью или иным ценным имуществом без цели хищения и

ст. 1482 о неправомерном завладении чужим недвижимым имуществом,

рассматриваемый признак (безвозмездность) представлял собой критерий,

отграничивающий названные преступления от хищения. На это было указано в

п. 5 постановления № 5 Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. «О

некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за

преступления против собственности», где разъяснено, что «посягательства на

имущество, ответственность за которые предусмотрена ст. 1481 и 1482

УК, отличаются от хищения по умыслу, направленному не на обращение чужого

имущества в пользу виновного или других лиц, а на противоправное

временное пользование этим имуществом в корыстных или иных целях без согласия

собственника или иного владельца»28.

Безвозмездность имеет место при изъятии и

(или) обращении в пользу виновного или других лиц имущества как вообще без

возмещения его эквивалента, так и частичного возмещения. В последнем случае

безвозмездность распространяется на невозмещенную

часть.

Последний (четвертый) признак объективной

стороны, содержащийся в законодательном определении хищения, представлен

последствием, которым является причинение ущерба собственнику или иному

владельцу. Под таким ущербом понимается лишь положительный материальный ущерб в

размере стоимости имущества, изъятого и (или)

-----------------------

26 Бюллетень Верховного суда СССР. 1972. № 4;

1977. № 6; 1982. № 1; 1984. №4.

27 См.: Бюллетень Верховного суда СССР. 1986.

№ 5. С. 33—34. Российская газета. 1995. 31 мая.

35

обращенного в пользу виновного или других

лиц. В размер ущерба не включается упущенная выгода, о которой упоминалось

ранее. Наличие в определении хищения данного признака позволяет отграничить

хищение от изъятия предметов, не имеющих стоимости.

Субъективная сторона преступления

Признаком,

включенным в законодательное определение хищения, относящимся к субъективной

стороне, является корыстная цель. Субъективная сторона преступления как элемент

состава преступления — это характеристика уголовным законом психического

отношения виновного к совершаемому им общественно опасному деянию, признанному

уголовным законом преступлением. Она включает один обязательный признак — вину в форме умысла или

неосторожности и три факультативных признака — мотив, цель и эмоции.

Суть корыстной цели состоит в том, что,

совершая хищение, виновный стремится обогатиться сам или обогатить других лиц

за счет чужого имущества с нарушением порядка распределения материальных благ,

установленного законодательством.

Корыстная цель

Корыстная цель

имманентно присуща хищению. Поэтому она признавалась в теории

уголовного права и следственно-судебной практике признаком хищения и до

включения ее в законодательное определение хищения упоминавшимся Федеральным

законом РФ от 1 июля 1994 г. Причем она представляет, и представляла собой

критерий для отграничения хищения от ряда других преступлений, например, от

злоупотребления полномочиями, злоупотребления должностными полномочиями,

уничтожения или повреждения имущества, самоуправства, хулиганства. Так,

М., работая директором СПТУ, с целью выполнения плана

по выпуску учащихся, а не с корыстной целью, заключил договор с совхозом о

создании там филиала училища по подготовке трактористов III класса. Поскольку учащимся полагалась

стипендия в размере 104 руб. 40 коп. в месяц, то 44 штатных рабочих и служащих совхоза, учившихся

без отрыва от производства, незаконно получили 16940 руб. Пленум Верховного

суда СССР, подчеркнув, что обязательным признаком хищения является наличие у виновного ко-

36

рыстной цели, квалифицировал это деяние директора

не как хищение путем растраты в особо крупных размерах, а как злоупотребление

служебным положением29.

Не может быть

признано хищением изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного

или других лиц не с корыстной целью, а для его уничтожения или повреждения либо

для нарушения общественного порядка, а также для осуществления виновным своего

действительного или предполагаемого права. Содеянное в таких случаях представляет

собой не хищение, а соответственно уничтожение или повреждение имущества,

хулиганство либо самоуправство.

Объект хищения

Помимо признаков, включенных в

законодательное определение хищения, любому хищению присущи еще такие общие

признаки, как объект посягательства и умышленная форма вины.

Объект хищения соответствует родовому

объекту преступлений против собственности, которым являются отношения

собственности независимо от ее форм. Кроме того, обязательным признаком отношений

собственности как объекта всякого хищения является порядок распределения

материальных благ в государстве, установленный и регламентированный законодательством. Совершающий хищение

нарушает отношения собственности и одновременно порядок распределения

материальных благ в государстве.

Таким образом, объект хищения — это общественные отношения собственности,

связанные с порядком распределения материальных благ в государстве.

Умышленная форма вины как признак хищения

Умышленная форма вины

как признак хищения обусловлена правовым статусом данного преступления. Он

заключается в намеренном и целенаправленном обогащении виновного за счет чужого

имущества. При таком обогащении возможен только прямой умысел и исключается

неосторожная форма вины или даже косвенный умысел. Действуя с прямым умыслом,

виновный в совершении хищения осознает, что противоправно и безвозмездно

изымает и (или) обращает в свою

----------------

29 См.: Бюллетень Верховного суда СССР. 1987.№6.С. 11—12.

37

пользу или в пользу других лиц чужое

имущество, предвидит, что в результате этих действий причиняется ущерб

собственнику или иному владельцу данного имущества, и желает всего этого.

Причем элементом волевого момента прямого умысла — желания— является

цель виновного обратить чужое имущество в свою пользу или в пользу других лиц,

поставить себя или других лиц на место собственника. Эта цель представляет

собой цель хищения, которая охватывается понятием корыстной цели, поскольку

первая предполагает стремление виновного обогатиться путем обращения в свою

пользу или пользу других лиц только имущества, а вторая — не только имущества,

но и других имущественных благ.

Констатация данного положения —

возможности совершения хищения только с прямым умыслом — позволяет установить

направленность на совершение хищения в том или ином размере; является

предпосылкой для констатации предварительной преступной деятельности

(приготовления к хищению, покушения на него) и соучастия в преступлении, ибо то

и другое свойственны преступлениям, совершаемым только с прямым умыслом;

представляет собой критерий для отграничения хищения от злоупотребления

полномочиями, злоупотребления должностными полномочиями, халатности,

неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели

хищения.

Установление направленности

умысла на хищение в том или ином размере необходимо главным образом потому, что

в зависимости от размера различаются хищения: мелкие — до одного минимального

размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации, за

совершение которых в формах, кроме грабежа и разбоя, предусмотрена только

административная ответственность (ст. 49 Кодекса РСФСР об административных

правонарушениях); в

значительном размере — свыше одного до пятисот минимальных размеров

оплаты труда (ст. 158—162 УК РФ 1996г. за исключением пп. «б» чч. 3-х этих статей, где

предусмотрена ответственность за хищения в крупных размерах); в крупных

размерах — свыше пятисот минимальных размеров оплаты труда (пп.

«б» чч. 3-х тех же статей). Кроме того, размер

является одним из критериев определения особой исторической,

38

научной, художественной или культурной

ценности предметов или документов (ст. 164), а также кражи, мошенничества,

присвоения, растраты, грабежа, причинивших значительный ущерб потерпевшему (чч. 2-е ст. 158 — 161 УК РФ 1996 г.).

Согласно закону — ст. 30 и 32 УК РФ 1996

г. — приготовление к преступлению, покушение на него, соучастие в преступлении

представляют собой умышленную деятельность, направленную на совершение

конкретного преступного деяния. Все это применимо к хищению как преступлению,

совершаемому только с прямым умыслом. При этом для соответствующей квалификации

содеянного необходимо, чтобы обстоятельствам, объективно выражающим возможность

приготовления к хищению, покушения на него, соучастия в нем, сопутствовал