Л. И. ГИНЦБЕРГ

НА ПУТИ

В ИМПЕРСКУЮ

КАНЦЕЛЯРИЮ

Германский фашизм рвется к власти

Издательство «Наука»

Москва

1972

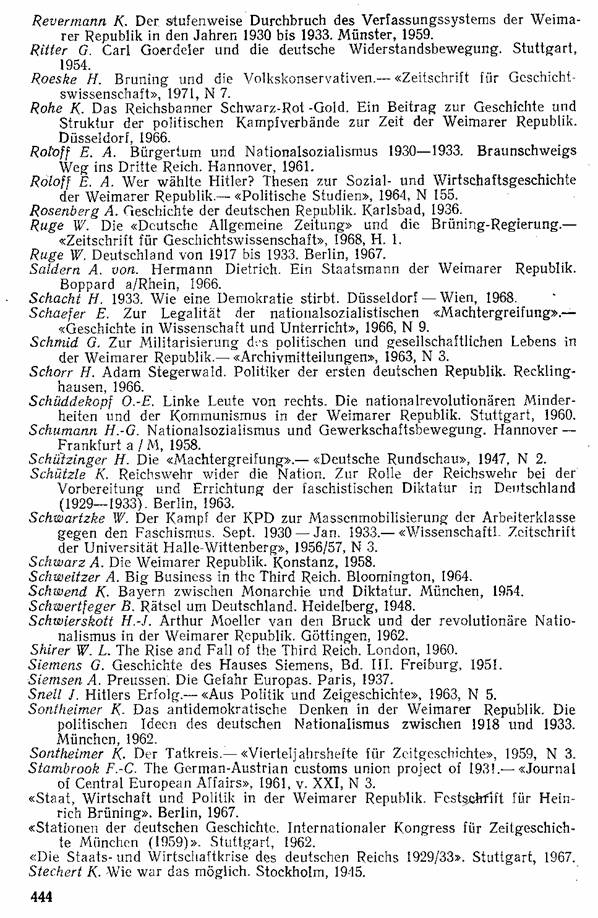

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.................................................. …………..5

Глава

первая. Обзор источников и литературы……. 13

Источники.................................................. …………13

Литература о

предыстории передачи власти Гитлеру … 26

Глава вторая.

Начальный период мирового экономического кризиса.

Возникновение фашистской угрозы ………………..…..48

Кризис и планы господствующих классов ....:…………48

Первые

успехи гитлеровской партии…………………...56

Противоречия

в правящем лагере и смена правительства…72

Политическая

борьба весной и летом 1930 г.

Роспуск рейхстага……………………………………………. 81

Предвыборная

кампания и фашизация ……………………..96

КПГ в борьбе

против фашистской угрозы и реакционного

правительства………………………………………………..105

Глава

третья. Обострение экономического и

политического положения в конце 1930 —

первой половине 1931 г……………………….....................115

Резкое усиление фашистской опасности………………….115

Правящие

круги и гитлеровская партия…………………..121

Политика

«меньшего зла» социал-демократического

руководства …………………………………………………132

Чрезвычайное

законодательство и массовые выступления

трудящихся……………………………………………………142

Внутриполитическая

борьба весной и летом 1931 г. и

финансовый крах………………………………………………148

Борьба

КПГ за единый рабочий фронт против фашизма……162

Глава

четвертая. Консолидация сил крайней реакции………181

Идеологическая помощь фашизму……………………………181

Группа

Тиссена — Кирдорфа усиливает нажим.

Гарцбургский

фронт……………………………………………195

Преобразование

правительства Брюнинга и новые

поиски путей сговора с Гитлером……………………………..202

Фашистский террор и его

покровители. «Боксгеймские

документы»……………………………………………….……..212

Новые

чрезвычайные декреты…………………………………224

Глава

пятая. Гитлеровцы усиливают наступление……………232

Экономическая разруха в стране и положение трудящихся….232

Монополии

и их союзники-нацисты……………………………237

Борьба

за пост президента республики …………………………244

Маневры

правящих кругов и отставка Брюнинга………………255

К

массовому единому фронту……………………………………269

Глава

шестая. Профашистский «кабинет баронов»……………..275

Фол Папен и его министры……………………………………….275

«Антифашистская

акция» и противники единства ……………..283

Реакционный

переворот в Пруссии………………………………293

Итоги

выборов и противоречия в лагере реакции ………………310

Глава

седьмая. Перелом в ходе классовой борьбы……………….322

Сентябрьский чрезвычайный декрет и подъем забастовочного

движения …………………………………….………………………322

Обострение

разногласий в буржуазном лагере ……………………330

Политические

банкроты……………………………………………..337

Против

милитаризма и шовинизма…………………………………344

Шесть

миллионов голосов за КПГ………………………………….352

Глава

восьмая. Установление гитлеровской диктатуры…………..364

Требования монополистического капитала………………………..364

Правительство

Шлейхера и его цели ………………………………373

Паника

в среде фашистов и заговор реакции ...................................380

Коммунисты

зовут к борьбе…………………………………………400

Гитлер

у власти……………………………………………………….407

Заключение

…………………………………………………………..420

Источники и литература…………………………………………….427

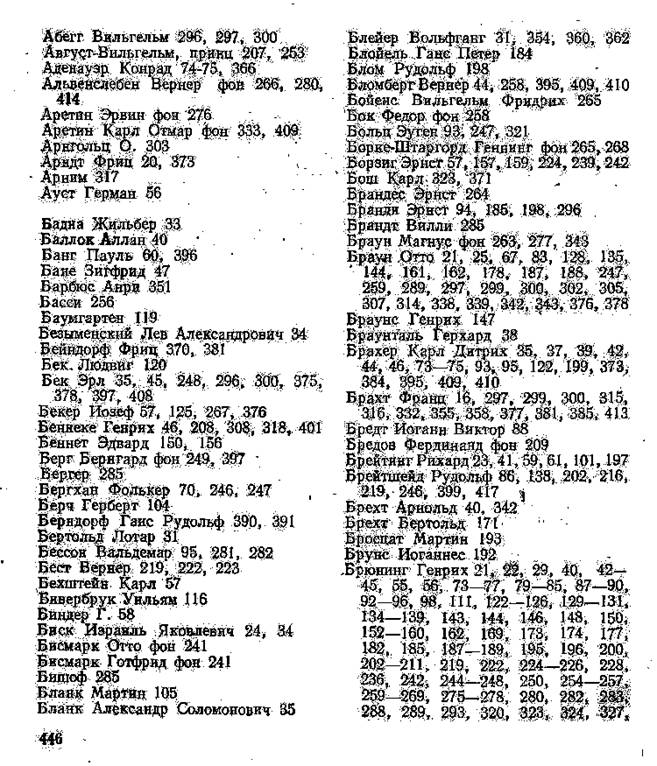

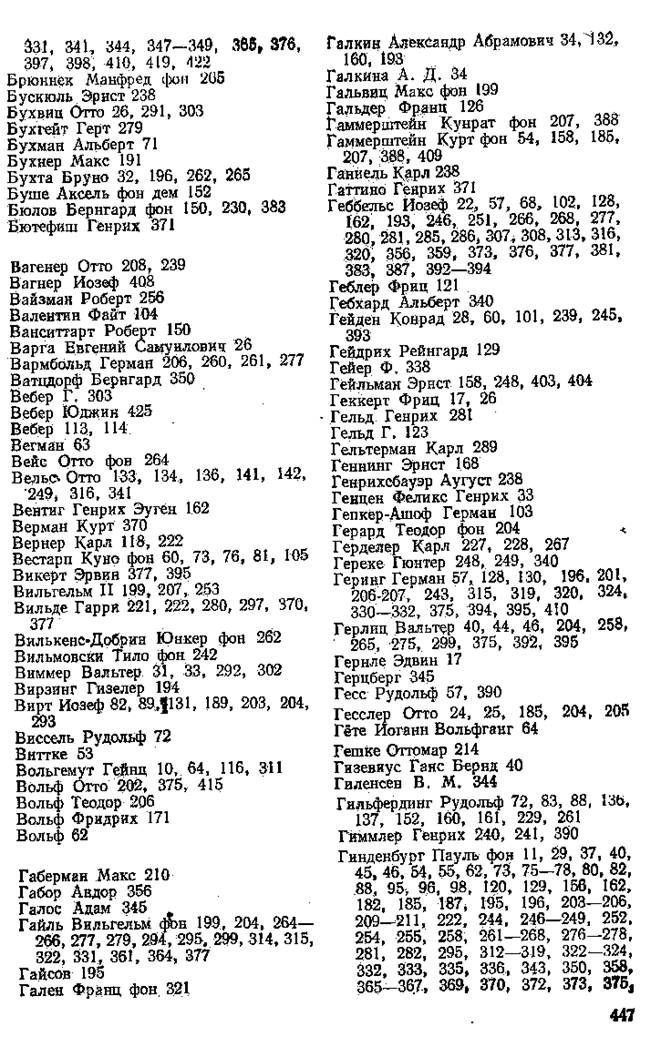

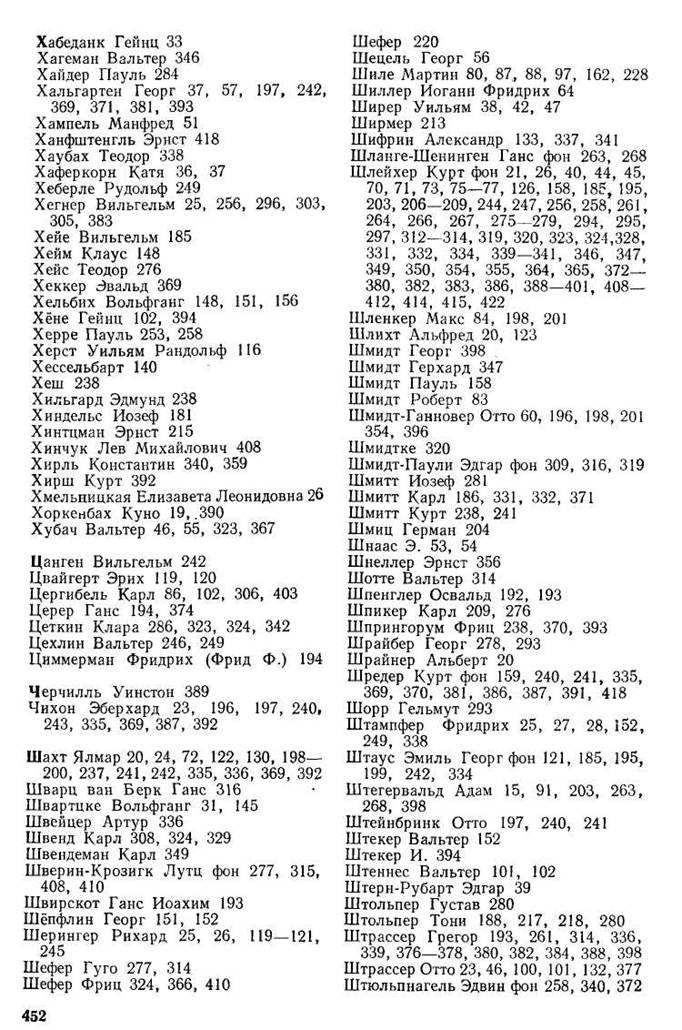

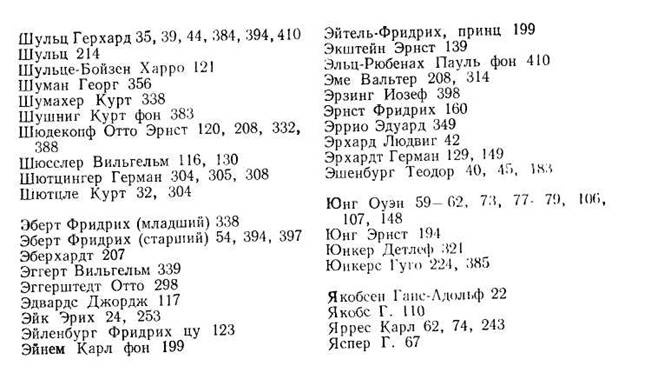

Указатель имен……………………………………………………….446

Настоящая работа ограничена

хронологически сравнительно небольшим периодом — с осени

В истории каждого народа есть

переломные моменты, которые определяют направление дальнейшего развития страны.

Иногда воздействие это сказывается в течение многих десятков лет, в других

случаях оно не столь долговременно, тем не менее, оставляет глубокий след.

Таким переломным моментом в новейшей истории Германии было начало 30-х годов.

Приход там фашистов к власти стал событием, оказавшим серьезное влияние на

судьбы не только немецкого, но и других народов мира.

Можно без преувеличения

сказать, что превращение Германии в то время в заповедник фашизма деформировало

ход исторического процесса, значительно укрепив в ряде стран позиции реакции и

ослабив революционные силы в этих странах. Но этим международные последствия

прихода гитлеровцев к власти не ограничились. Главным из них было то, что

установление гитлеровской диктатуры проложило путь ко второй мировой войне.

Конечно, глубинные причины войны коренились в закономерностях развития

империалистической системы. Но не будь власть в Германии передана фашистам,

германским монополиям, стремившимся к завоеванию мирового господства, было бы

значительно труднее подготовить и развязать мировой пожар.

Не удивительно, что и у

современников минувших событий, и у историков постоянно возникает ряд вопросов:

почему Германия стала родиной «коричневой чумы»; почему фашизм —

концентрированное выражение реакции — сумел укрепиться в

5

высокоразвитой промышленной стране,

располагавшей хорошо организованным рабочим классом, прочными традициями

пролетарской борьбы? Дать ответ па эти и другие вопросы, связанные с

установлением фашистского господства в Германии, нелегко.

Причины, приведшие к

трагическому для народных масс исходу событий начала 30-х годов, многообразны;

к тому же их давно и упорно фальсифицируют реакционные буржуазные историки. Они

преследуют при этом две цели: во-первых, обелить те общественные силы — крупных

капиталистов и помещиков, которые привели фашистов к власти и несут тяжелейшую

историческую ответственность за чудовищные преступления гитлеризма, а во-вторых,

помешать трудящимся извлечь необходимые выводы из тяжелого поражения

германского пролетариата, всех германских демократов в

Важно напомнить, как нацисты,

пользуясь поддержкой одних представителей германского крупного капитала и

попустительством других, превратились из малочисленной группы, не игравшей

сколько-нибудь серьезной роли в политической жизни страны, в крупнейшую силу,

развернувшую кровавый террор против всех инакомыслящих и сумевшую добиться власти.

Без точного знания обстоятельств этого вряд ли может быть успешной борьба

против неонацизма (несмотря на существенные различия условий начала 30-х годов

и наших дней).

В буржуазной литературе о

предыстории захвата власти гитлеровской кликой подчас встречаются и серьезные

работы, позволяющие, несмотря на неполноту подлинно научного анализа,

познакомиться с важными сторонами политики господствующих классов^ с

закулисными пружинами этой политики. Но в трудах буржуазных авторов все

внимание, как правило, сосредоточено на действиях «верхов». Выступления

народных масс, революционная борьба трудящихся и эксплуатируемых «низов» не

только не рассматриваются в этих работах, но большей частью откровенно

игнорируются, присутствуя лишь в качестве жупела «коммунистической угрозы».

Подобный подход неизбежно ведет к искажению исторической истины, ибо

элиминирует едва ли не важнейший социальный фактор событий, оказывавший, кроме

всего прочего, огромное влияние также и на планы и решения правящих кругов.

Историк-марксист, придавая

должное значение исследованию политики «верхов», закономерно ставит на первый

план как раз то, чем пренебрегает буржуазная историография,— борьбу классов,

творчество народных масс. Только всесторон-

6

нее изучение последнего, тщательный анализ

деятельности массовых организаций позволяют воссоздать объективную картину

событий. Этому и посвящена значительная часть данной работы, в которой па

основании различных, в том числе неопубликованных, источников сделана попытка

раскрыть масштабы массовых выступлений конца 20-х — начала 30-х годов и их значение.

Методологической основой работы

являются труды классиков марксизма-ленинизма, раскрывающие закономерности развития

капитализма, особенно на последней стадии его существования, когда происходит

революционная его замена социалистическим общественным строем. В этом смысле наибольшее

значение, как источник путеводных указаний для анализа обстановки, сложившейся в

начале 30-х годов, имел классический труд В. И. Ленина «Империализм, как высшая

стадия капитализма». Ленинское учение об империализме служит залогом методологически

правильного подхода к такому явлению, как германский фашизм, хотя прямых

высказываний по этому поводу в произведениях В. И. Ленина нет. Трудно

разобраться в той исторической ситуации с ее необычайно сложной расстановкой классовых

сил без изучения многих других работ В. И. Ленина, в которых рассматриваются

сущность и функции буржуазного государства, характер германского империализма,

тенденции развития классовой борьбы в послеоктябрьский период и т. д.

При анализе процессов,

происходивших в рассматриваемые нами годы в германском рабочем классе,

неоценимы труды В. И. Ленина по проблемам рабочего движения. Наиболее

существенной, па наш взгляд, для понимания германских проблем начала 30-х годов

является работа В. И. Ленина «Детская болезнь «левизны» в коммунизме». Хотя

условия по сравнению с

Для того чтобы понять причины,

вызвавшие невиданную остроту классовой борьбы в Германии тех лет, надо хорошо

представить себе положение, в котором она находилась после своего поражения в

первой мировой войне. На Германию был наложен ряд ограничений, которые (хотя

они и не соблюдались со всей предусмотренной точностью) резко изменили ее

положение на международной арене

и наложили сильнейший отпечаток на внутренние дела. Версальский договор, навязанный

Германии империалистами стран Антанты, поставил германский народ под двойное

ярмо — «своих» и иноземных империалистов. Тяжелым бременем легли на плечи

трудящихся репарационные платежи, взимание которых было рассчитано на многие

деся-

7

тилетия. Необходимость выплаты репараций

намного усилила приток иностранных капиталов; после инфляции

Не менее серьезными были

последствия положения, в котором очутилась Германия, для внутриполитического

развития страны. Версальский договор, особенно его статья, декларировавшая

исключительную ответственность Германии за возникновение первой мировой войны,

ущемляли национальные чувства и явились благодатной почвой для распространения

реваншистских настроений. Господствующие же классы не примирились ни с

территориальными потерями, ни с положением Германии как второстепенной державы.

Они мечтали о реванше, хотя и видели необходимость повременить с ним.

«Германия, — писал В. И.

Ленин, — побеждена, подавлена Версальским договором, но она обладает

гигантскими экономическими возможностями» 1. Правящие круги Германии

все упорнее саботировали репарационные платежи и неоднократно добивались их

снижений. По мере восстановления экономики возрастал военно-промышленный потенциал

страны, усиливалась политическая роль милитаристов.

В буржуазной историографии

имеет хождение тезис, что главным фактором, определившим приход фашистов к

власти, был мировой экономический кризис 2. Бесспорно, кризис сыграл

в этом смысле большую роль. Но был ли он причиной передачи власти Гитлеру или

только ускорителем тенденции, наметившейся уже ранее? Попытаться ответить на

этот вопрос, раскрыть глубинные цели господствующих классов Германии,

побудившие их сделать ставку на нацистскую партию, прежде всего реваншистские

замыслы крупного капитала, его намерение активизировать подготовку реванша,

наиболее удобным орудием чего были фашисты,—в этом мы видим свою задачу.

Нельзя также упускать из виду

тенденцию к дальнейшему развитию государственно-монополистического капитализма,

вызванную банкротством прежних форм капиталистического хозяйствования, с

невиданной резкостью обнаружившимся в период мирового экономического кризиса.

Оно породило среди крупных капиталистов убеждение (в те годы оно еще не стало всеобщим),

что выход — в активном вмешательстве государства в экономическую жизнь.

Гитлеровская партия с ее культом государства и в этом смысле не могла не

привлечь пристального внимания власть имущих.

Важной задачей было обнажить

весь механизм поддержки гитлеровцев германскими монополистами — не только

финансо-

--------

1 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т.

31, сто. 420.

2 J. Snell. Hitlers Erfolg.— «Aus

Politik und Zeitgeschichte», 1963, N 5, S. 31.

8

вой, но и политической, идеологической,

организационной. Изучение перипетий передачи власти нацистам должно дать

обстоятельный ответ на вопрос, чем вызывалась большая длительность процесса

фашизации в Германии, осветить ее причины. С этой точки зрения весьма

существенно исследовать противоречия в лагере буржуазии, разногласия между

отдельными ее группировками по вопросу о путях развития страны в условиях

глубочайшего (за всю историю капитализма) экономического кризиса. Без выяснения

существа и причин борьбы различных концепций управления страной, бытовавших среди

власть имущих, картина обстоятельств прихода фашистов к власти была бы заведомо

неполна. В исследовании этого аспекта темы автор исходил из глубокого замечания

Г. Димитрова в его докладе VII конгрессу Коммунистического Интернационала:

«Нельзя, товарищи, представлять себе приход фашизма к власти так упрощенно и

гладко, будто какой-то комитет финансового капитала решает такого-то числа

установить фашистскую диктатуру. В действительности фашизм приходит обыкновенно

к власти во взаимной, подчас острой борьбе со старыми буржуазными партиями или

с определенной частью их...»3.

Нивелировка составных частей

буржуазного лагеря означает игнорирование одного из наиболее важных положений

ленинизма—о двух формах господства буржуазии. В. И. Ленин неоднократно

указывал, что «буржуазия во всех странах неизбежно вырабатывает две системы

управления, два метода борьбы за свои интересы и отстаивания своего

господства... Это, во-первых, метод насилия, метод отказа от всяких уступок

рабочему движению... Второй метод — метод «либерализма», шагов в сторону

развития политических прав, в сторону реформ, уступок и т. д.»4

Только неуклонно придерживаясь этих ленинских положений, можно надеяться на

успех в исследовании классовых взаимоотношений начала 30-х годов. И в данном

случае марксистский анализ должен помочь па конкретном материале опровергнуть

апологетические писания буржуазных историков, утверждающих, будто стоявшие у

власти в Германии до установления гитлеровской диктатуры круги были

«убежденными» сторонниками демократии и «принципиальными» противниками фашизма.

Важно было выяснить, какими империалистическими интересами руководствовались

группировки буржуазии, стоявшие у кормила правления, какие проявляли колебания

в вопросе о передаче власти Гитлеру, показать, как оттеснялись на второй план

приверженцы «либерального» метода управления.

Чтобы рассмотреть во всей

совокупности проблему установления фашистской диктатуры в Германии и конкретные

формы,

--------------------

4 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т.

20, стр. 67.

9

которые вынуждена была принимать здесь

крайняя реакций, надо иметь достаточно четкое представление об уровне

экономического развития страны и социальном составе ее населения, масштабах и

особенностях германского рабочего движения. Вот основные сведения на этот счет.

Из 65 с лишним миллионов

жителей Германии, по данным на

Известно, что германское

рабочее движение имело славные традиции революционной борьбы, а в последние

десятилетия XIX в. германская социал-демократия была крупнейшей, передовой

партией II Интернационала. Но оппортунизм, свивший себе гнездо в ее

руководстве, послужил причиной раскола социал-демократии, ставшего неизбежным

после открытого предательства ее лидеров в начале мировой империалистической

войны 1914—1918 гг. Веймарской

республике существовали две рабочие партии: социал-демократическая, руководители

которой вели политику соглашательства с буржуазией; направленную против коренных

интересов большинства пролетариата, и коммунистическая, державшая курс на

подготовку условий для завоевания политической власти пролетариатом6.

Beрхушка СДПГ, пользовавшаяся в силу ряда причин значительным влиянием на миллионы

рабочих, решительно противилась не только ликвидации раскола рабочего движения,

но и установлению мало-мальски нормальных отношений между обеими партиями.

И хотя идея единства, сплочения всегда была жива в германском рабочем классе,

немало социал-демократов уже тогда было отравлено ядом антикоммунизма, что

явилось впоследствии одной из предпосылок широкoгo распространения нацистской

идеологии.

Однако это касается рабочего

класса в гораздо меньшей мере, чем средних слоев. А численность их в Германии

была велика. По некоторым подсчетам, городская мелкая буржуазия

------------------

5 S. Vietzke, H. Wolgemuth. Deutschland und die deutsche

Arbeiterbewegung in der Zeit der

Weimarer Republik 1919—1933. Berlin, 1966, S. 300.

6 «Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung», Bd. 3. Berlin. 1966, S. 176—177

10

(ремесленники, кустари, мелкие торговцы,

лица свободных профессий и др.) составляла в

Истоки особой политической

отсталости и национализма средних слоев в Германии коренились в специфике исторического

развития страны. Следствием незавершенности буржуазной революции 1848—1849 гг.

и крайней запоздалости объединения Германии были ужасающая косность

многочисленного немецкого мещанства и его восприимчивость к реакционным идеям.

Если говорить о политических

предпосылках фронтального наступления фашизма, которое началocь на исходе

Задолго до триумфа

Гитлера в Германии беспрепятственно распространялись самые (фантастические

поклепы на республиканский строй, призывы к его свержению, к захвату отобранных

у Германии чужих земель, злостные антисемитские измышления и т.п. Нацисты

явились лишь наследниками всего этого — правда в значительно больших масштабах

и в гораздо

------------------------

7 А. Сидоров. Фашизм и городские средние слои в

Германии. М., 1936, стр. 26.

8 Я. Grebing, Geschichte der

deutschen Arbeiterbewegung. Ein Uberblick. Munchen, 1966, S. 174.

11

более острых формах. В своей деятельности,

направленной на свержение республики фашисты выступали с еще невиданной

наглостью, видя безнаказанность предшественников9.

Нацисты ловко иcпoльзoвaли и

уcилeннo внедрявшуюся консервативными

силами идейку о «кризисе парламентаризма» в Германии. Рейхстаг — детище Веймарской

конституции — был сугубо буржуазным парламентом со всеми вытекавшими отсюда

пороками. Он не был адекватным выражением воли народа, ибо буржуазия располагала

необходимыми рычагами давления на миллионы избирателей, чтобы формировать лицо

парламента в угодном ей духе. Но, тем не менее, рейхстаг избирался всеобщим

голосованием при наиболее демократической — в условиях капитализма —

пропорциональной избирательной системе. Это давало прогрессивным силам

определенные возможности не только участвовать в его решениях, но в известном

смысле и влиять на эти решения. О кризисе буржуазного парламентаризма можно

было говорить только в широком, историческом смысле, сравнивая его с

демократией неизмеримо более высокого типа — социалистической. Но реакционеры

никакого отношения к такому пониманию вопроса не имели, и их крики о «кризисе

парламентаризма», как будет показано в работе, преследовали совсем иные, в

корне антидемократические цели. А жатву, в конечном счете, пожали гитлеровцы.

Мы остановились на некоторых

характерных чертах исторической обстановки и роли отдельных политических

факторов, позволяющих понять в целом, почему стал возможным быстрый взлет

гитлеровского движения. Но, как известно, конечный исход напряженной классовой

борьбы начала 30-х годов в Германии был далеко не ясен вплоть до 30 января

Изучение сложнейшего клубка

классовых и иных противоречий, от разрешения которых зависели, как показала

история, не только пути развития самой Германии, но и судьбы многих других

народов,— задача не простая, хотя бы потому, что мы еще не располагаем важными

материалами, которые до сих пор скрыты в сейфах капиталистических монополий

ФРГ, а также США и Англии. Тем не менее, в наше время уже имеется значительное

количество первостепенных по значению источников, которые позволяют разобраться

в сложном и к тому же нарочито запутанном буржуазной историографией переплете

событий, приведших к одному из «черных дней» мировой истории - захвату

власти фашистами в Германии.

------------

9 Стоит отметить, что гитлеровцы видели

определенный риск в беззастенчивости своих действий. Гитлер говорил позднее,

что «демократы могли распознать принципы национал-социализма.,, и грубо подавить

его в самом зародыше» (В. Graпzow. A Mirror of Nazism. London, 1964, p.

23. Но этого, к сожалению, не случилось — по причинам, которые мы и стремились

выяснить в настоящей работе.

12

ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Источники

Со времени событий, которые

являются предметом рассмотрения в данной работе, прошло уже несколько

десятилетий и за десятилетия, естественно, накопилось немалое количество

источников по данной теме. Это, конечно, не значит, что все ее аспекты могут

быть освещены одинаково полно. Но в целом обилие источников по предыстории

установления гитлеровской диктатуры позволяет поднять изучение темы на такой

научный уровень, какой был недостижим не только в довоенные годы, но и в первый

период после окончания войны.

История классовой борьбы в

период наступления фашизма в Германии многообразна в своих проявлениях, и этому

соответствует значительная разнохарактерность источников, необходимых для ее

исследования. От статистических выкладок, отражающих развитие и глубину

экономического кризиса 1929— 1933 гг., до протоколов заседаний имперского

правительства, от дипломатических донесений до материалов судебных процессов

над гитлеровскими военными преступниками и от стенографических отчетов

рейхстага до пламенных антифашистских листовок коммунистической партии — таков

диапазон использованных документов. К этому беглому перечню можно добавить

прессу, мемуары и дневники участников и современников событий, их переписку,

документацию политических партий, агентурные донесения об их деятельности и др.

Привлеченные нами архивные

материалы дополнили важными сведениями то, что было почерпнуто из печатных

источников, а также из литературы. Документы, обнаруженные нами в архивах,

впервые вводятся в научный оборот (за исключением нескольких случаев, когда за

время создания данной работы они оказались уже кем-либо опубликованными).

Поэтому целесообразно начать обзор именно с них.

13

Из советских архивов наибольшее

значение для нас, бесспорно, имели фонды Государственного Музея революции СССР,

содержащие богатейшие материалы о деятельности Коммунистической партии

Германии. Эти фонды включают в себя большое количество листовок, выпускавшихся

партией в период борьбы против наступления фашизма, внутрипартийные документы

партии (здесь выделяется фонд циркулярных писем секретариата ЦК КПГ местным

организациям), ее брошюры и газеты (некоторые из них отсутствуют в других

хранилищах Советского Союза). Все эти источники содержат множество фактов,

наблюдений, выводов относительно обстановки тех лет, политики господствующих классов,

их взаимоотношений с фашизмом и т. д. Они позволяют гораздо полнее представить

себе беззаветную борьбу немецких коммунистов против фашизма в 1929—1933 гг.,

увидеть сильные и слабые стороны КПГ, уяснить причины последних.

Значительную ценность имеют

различные материалы, сосредоточенные в фонде руководящего деятеля СДПГ В.

Дитмана, хранящиеся в Центральном партийном архиве Института

марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ф. 215). В его архиве сравнительно мало

письменных документов, которые относились бы к интересующему нас периоду, но

зато имеется очень большое количество других источников — листовок и уникальных

брошюр, публиковавшихся различными организациями, газет, журналов и вырезок,

картотек и т. п. Все это систематизировано и подобрано тематически, иногда

снабжено пометками самого Дитмана. Ценность этих материалов заключается, прежде

всего, в том, что большинство из них отсутствует в каких-либо других

хранилищах.

Своеобразные источники

предоставил автору Центральный государственный архив Октябрьской революции и

социалистического строительства СССР. В числе использованных нами материалов —

фонд Телеграфного Агентства Советского Союза за период конца 20-х — начала 30-х

годов, который знакомит с некоторыми малоизвестными деталями политической жизни

Германии, а подчас содержит сведения о положении и борьбе германских

трудящихся, позволяет лучше понять их помыслы.

Нами использованы также

микрофильмы, содержащие материалы имперского суда и прокуратуры по обвинению

различных деятелей Коммунистической партии Германии в «государственной измене»

или «попытках ниспровержения существующего строя».

В Архиве внешней политики

СССР нами были изучены обзоры печати, регулярно составлявшиеся в советском

посольстве в Берлине, а также консульские донесения. Обзоры печати посвящены

внутриполитическим вопросам и обнаруживают пре-

14

красное знание обстановки. Они содержат

прогнозы дальнейшего развития политических событий в Германии, находившие

подтверждения в реальной действительности.

Микрофильмы различных

немецких документов изучены также в Историко-дипломатическом архиве. Здесь,

прежде всего, следует отметить материалы германского министерства иностранных

дел — его циркуляры посольствам и миссиям, посвященные характеристике

внутреннего положения; они свидетельствуют о весьма благожелательном отношении

высших правительственных органов к гитлеризму. Использован фонд бывшего

германского посла в Москве Дирксена: его переписка с крупными промышленниками,

политическими деятелями и дипломатами, содержащая сведения о положении и

перипетиях политической борьбы в Германии начала 30-х годов, о позиции правящих

кругов (а также посла и его корреспондентов) по вопросу об отношениях с

Советским Союзом. В Историко-дипломатическом архиве имеются и микрофильмы

личных фондов бывшего рейхсканцлера лидера социал-демократической партии Г.

Мюллера (что позволяет полнее охарактеризовать становление политики «меньшего

зла», проводившейся верхушкой СДПГ) и руководящего деятеля Центра Штегервальда.

Из неопубликованных

материалов, послуживших источниками работы, отметим также материалы Отдела

рукописных фондов Института истории АН СССР — копии донесений австрийского

посла в Берлине своему правительству. Посол, а также поверенный в делах имели

широкий круг знакомств среди различных слоев «высшего общества» и довольно

точно отражали в своих посланиях в Вену обстановку и намерения правящих кругов.

Источниками первостепенной

важности для нашей работы явились документы из архивов Германской

Демократической Республики; часть этих материалов получена в виде микрофильмов,

другая выписана непосредственно на месте.

Из числа материалов,

почерпнутых нами из Центрального немецкого архива в Потсдаме, особую ценность

для характеристики политики правящих кругов представляет фонд президента

республики, где содержатся разнообразные материалы, как исходившие из

канцелярии самого президента, так и поступавшие туда извне — от крупных

промышленников и помещиков, от реакционных организаций и т. п. Не менее важен

лишь недавно (в

15

чрезвычайно важный материал для суждения о

том, как вырабатывались те или иные решения, каковы были подлинные, а не

замаскированные взгляды главы правительства и отдельных министров (нередко

отстаивавших противоречивые интересы) на актуальные политические вопросы.

Изучен ряд дел из

необозримого фонда имперского министерства внутренних дел — документы,

касающиеся важных политических событий, взаимоотношений министерства с

политическими партиями, и другие материалы, собиравшиеся политическим отделом.

Кроме того, использована некоторая часть источников полицёйско-агентурного

характера. Особенно много таких материалов относилось к коммунистической

партий, в частности к ее попыткам добиться создания единого рабочего фронта и

конкретным проявлениям этого единства, за которым полицейские власти

внимательнейшим образом следили, с удовлетворением отмечая саботаж его

социал-демократическими лидерами. Аналогичные материалы, касающиеся

деятельности коммунистической партии, почерпнуты также в Центральном партийном

архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК СЕПГ. В них нередко содержатся

документы КПГ, какими-то путями попавшие в руки полиции.

Среди других фондов

Центрального немецкого архива, привлеченных нами, отметим фонд Пангерманского

союза, раскрывающий весьма любопытные аспекты политики консервативных сил.

Взаимоотношения гитлеровцев с воротилами крупной промышленности Рура накануне

прихода фашистов к власти хорошо видны по документам, собранным в фонде

тогдашнего министра внутренних дел Брахта. Ценным дополнением к опубликованным

материалам происходивших в Нюрнберге в 1947—1949 гг. судебных процессов над

гитлеровскими военачальниками, крупными промышленниками, правительственными

чиновниками и дипломатами служит комплект документов этих процессов, не так

давно полученный Центральным немецким архивом. Сравнительно немного документов

почерпнуто в мерзебургском отделении Центрального немецкого архива. Это, в

частности, секретная переписка, касающаяся предыстории государственного

переворота в Пруссии 20 июля

Об изучаемых в данной работе

событиях сохранилось немало первостепенных по своему значению печатных

источников, без привлечения которых сколько-нибудь серьезное исследование

невозможно. Это в первую очередь материалы Коммунистического Интернационала и

КПГ. Широко использованы нами материалы XI, XII, а также XIII пленумов ИККИ и

VII конгресса Коминтерна, содержащие большое количество фактического материала

и важные выводы об экономике, политическом положении, рабочем движении в

Германии. Особую ценность для исследования предыстории установления

гитлеровской дик-

16

татуры представляет VII конгресс

Коммунистического Интернационала, давший развернутую оценку движущих сил и причин

прихода Гитлера к власти. В определенной степени это было сделано уже в

отчетном докладе о работе Коминтерна, с которым выступил В. Пик. Но наиболее

глубоко вопросы, связанные с событиями в Германии, рассмотрел Г. Димитров в

своем докладе о наступлении фашизма и задачах Коммунистического Интернационала.

Он всесторонне проанализировал сущность фашизма, обстановку и социальные силы,

породившие его и позволившие ему установить свое господство над Германией'. Для

настоящей работы огромное значение имеет постановка Г. Димитровым вопросов об

едином и Народном фронте, о буржуазной демократии, о слабостях в деятельности

КПГ и др. Много дали при работе над темой труды боевого руководителя германских

коммунистов Э. Тельмана. Его выступления и статьи отличались страстностью

подлинного революционера, всесторонним знанием поставленных вопросов,

стремлением преодолеть при их решении сектантскую узость. Перечислить все работы

Э. Тельмана, использованные нами, нет возможности, но хочется особо выделить его

ответы на вопросы группы рабочих — социал-демократов об едином фронте и доклад

«Об уроках экономических стачек и борьбы безработных» на XII пленуме ИККИ; он

был дополнен большой речью о положении в Германии, в которой Э. Тельман

убедительно показал вредоносность сектантской тактики Г. Неймана и его

сторонников.

Богатейший материал для

изучения нашей темы содержат произведения другого славного деятеля германского

рабочего движения, В, Пика. Помимо его выступлений в рассматриваемые годы в

рейхстаге и прусском ландтаге, на митингах и собраниях, неоценимое значение

имеют уже упоминавшийся отчетный доклад В. Пика на VII конгрессе Коминтерна и

его доклад на Брюссельской конференции, состоявшейся в том же

------------------------------

2 W.

Pieck. Der neue Weg zum gemeinsamen Kampf fur den Sturz der Нitlerdiktatur. Berlin, 1957.

"

17

Автор изучил многочисленные

пропагандистские издания КПГ, содержащие важные сведения о грабительской

политике правящих кругов, об антинародном существе целей и методов гитлеровской

партии, о близорукой доктрине «меньшего зла» руководства социал-демократии. Особенный

интерес представляют документы коммунистической фракции рейхстага 3.

Что касается коммунистической прессы, то она представлена в настоящей работе,

прежде всего центральным органом КПГ газетой «Роте фане». То был не только

страстный и неутомимый пропагандист марксистско-ленинских идеи, по и источник

самого разнообразного фактического материала — от развития экономического

кризиса и бедствий народных масс до закулисных связей гитлеровской клики с

монополистическим капиталом. Но фашизация политической жизни все более сужала

действенность «Роте фане», которая подвергалась нарастающим преследованиям

властей. В

Деятельность коммунистической

партии и взгляды ее выдающихся представителей прослеживаются также по такому

источнику, как протоколы германского рейхстага. Депутаты-коммунисты

использовали парламентскую трибуну для беспощадного разоблачения антинародных

мероприятий господствующих классов и злостного обмана трудящихся масс

нацистскими демагогами, вели в рейхстаге упорнейшую борьбу против ликвидации

элементарных политических свобод, за улучшение положения всех, на кого

монополисты стремились переложить тяготы экономического кризиса. Протоколы

рейхстага (и приложения к ним—законопроекты, вносившиеся фракциями) являются

источником и более общего характера, позволяющим представить себе лицо всех

имевшихся в нем политических партий. Поэтому столь важно использование этого

источника.

Из материалов, современных

рассматриваемым событиям, следует также отметить стенографический отчет

процесса по делу о событиях 20 июля

---------------------------

3 «21 Monate Hermann Muller-Regierung».

Berlin, 1930; «4 Monate Bruning-Regierung». Berlin, 1930; «Zwei Jahre Bruning-Diktatur».

Berlin, 1932.

4 «Preussen contra Reich vor dem

Staatsgerichtshof. Berlin, 1933.

18

ма существенные для уяснения замыслов этой

могущественной организации5, погодные сборники основных фактов

политической жизни (как правило, отражавшие лишь действия и высказывания

правящих кругов) 6. Данные о развитии экономического кризиса и

положении широких масс были почерпнуты из издававшегося Ю. Кучинским журнала7,

главным же образом — из вышедшего уже в 30-х годах статистического издания

советских экономистов 8.

Много внимания в процессе работы

было уделено ознакомлению с буржуазной прессой (как в комплектах, если они

имелись, так и по газетным вырезкам ОРФ Института истории АН СССР) и органами

печати СДПГ. Германская пресса конца 20-х — начала 30-х годов весьма

многочисленна и разнокалиберная. Наиболее полно обследованы такие типичные для

целых групп печати буржуазные газеты, как «Франкфуртер цейтунг» и «Берлинер

тагеблат», «Дейче альгемайне цейтунг», «Берлинер Берзен-курир» и «Дейче

бергверксцейтунг», а из социал-демократических изданий — центральный орган СДПГ

«Форвертс» и ряд журналов («Гезельшафт», «Дас фрайе ворт», «Зоциалистише

монатсхефте», «Нойе блеттер фюр ден зоциализмус» и др.).

Источником первостепенной

важности остаются материалы Нюрнбергского процесса главных немецких военных преступников

9. Содержащиеся в протоколах процесса, а еще более в документах,

представленных обвинением, факты раскрывают весьма существенные аспекты сговора

правящих кругов с нацистами. Дополнением к ним является 14-томное издание

протоколов (и приложений к ним) судебных процессов над немецкими военными

преступниками, состоявшихся в Нюрнберге в 1947—1949 гг. 10. Но

американские публикаторы оставили за бортом весьма любопытные документы (мы

судим по уже упоминавшемуся архивному экземпляру протоколов этих процессов,

находящемуся в Центральном немецком архиве в Потсдаме). К перечисленному

примыкают изданные в

-----------------------

5 «Veroffentlichungen des Reichsverbandes der

deutschen Industrie», 1929— 1931.

6 «Schulthess'Europaischer Geschichtskalender»,

1930—1933; С Horkenbach. Das Deutsche Reich von 1918 bis heute. Berlin,

1933, 1935.

7 «Finanzpolitische Korrespondenz». Berlin,

1930—1932.

8 «Мировые экономические кризисы 1848—1935 it», т.

9 «Нюрнбергский процесс. Сб. материалов», т.

I—VII. М., 1957—1961; «Trial of Major War Criminals before the International Military

Tribunal», Vols. I—XLII. Nuremberg, 1947—1949; «Nazi Conspiracy and

Aggression», Vols. I —XI. Washington, 1946—1948.

10 «Trials of War Criminals before the Nuremberg Military

Tribunals», Vols. I—XIV. Washington, 1950-1953.

19

рывной деятельности гитлеровцев против

Веймарской республики в конце 20-х — начале 30-х годов 11.

Переходя к изданиям более

позднего времени, отметим, прежде всего, документальные публикации Германской

Демократической Республики. Особенно большое научное значение имели разысканные

и напечатанные в

Большой интерес представляет

подготовленная и прокомментированная К. Госвайлером подборка протоколов бесед

между Гинденбургом и руководителями буржуазных партий в ноябре

В последние годы историки

Германской Демократической Республики уделяют много внимания изучению

«Антифашистской акции», развернувшейся в

Немало фактического материала

извлечено нами из изданий, выходящих в Западной Германии (частично также в

Англии и США). Первой более или менее крупной публикацией документов по

рассматриваемой теме была напечатанная в нескольких номерах журнала «Дейче рундшау»

за 1950—1951 гг. личная

------------------

11 R. М. W. Kempner. Blueprint

of the Nazi Underground — Past and Future Subversive Activities,— «Research

Studies of the State College of Washington», June 1945.

12 «Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft», 1956, N 2.

13 «Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft, 1957, N 4.

14 «Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft», 1958, N3.

15 «Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft», 1967, N 4.

16 «Zeitschrift fur Militargeschichte», 1965, N 2.

17 «Beitrage zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung», 1962, N

4.

18 «Die

Antifaschistische Aktion. Documentation und Chronik». Berlin, 1965.

20

переписка военного министра в кабинетах

Мюллера и Брюнинга генерала В. Тренера. Подготовил публикацию американский

ученый Фелпс. Он же в

Сказанное не умаляет интереса

отдельных публикаций указанного журнала, в частности посвященных краху

германской социал-демократии в

------------------------

19 «Deutsche

Rundschau», 1952, N 10.

20 «Die

Welt als Geschichte», 1951, N 2.

21 См.

обзоры этого журнала в «Вопросах истории» (1956, № 12) и «Новой и новейшей

истории» (1961, № 2).

22 «Zum Sturz Brunings».— Vierteljahrshefte fur

Zeitgeschichte», 1953, N 3.

23 «Zur

Geschichte des «Preussensehlags» am 20. Juli 1932».— «Vierteljahrshefte fur

Zeitgeschichte», 1961, N 4.

24 «Untergang der Sozialdemokratie 1933.— «Vierteljahrshefte fur

Zeiteeschichte», 1956, N 2.

25 «Neue Dokumente zur Geschichte der Reichswehr

1930—1933»,—«Vierteljahrshefte fflr Zeitgeschichte», 1954, N 4.

21

В

Нет сомнений, что Мюнхенский

институт современной истории, предпринимая издание дневника Г. Пюндера за 1929—

1932 гг.30, преследовал апологетические целя. Пюндер, являясь в те

годы статс-секретарем рейхсканцелярии, активно участвовал в разработке и

проведении политического курса, и его дневник, по замыслу издателей, был

призван показать попытки Брюнинга и всей правящей верхушки помешать приходу

фашистов к власти. Но на деле этот дневник отражает совсем другую картину,

свидетельствует о глубокой антидемократичности и антинародности мировоззрения

рейхсканцлера и его окружения, о том, что ограничение норм буржуазной

демократии было ими обдумано заранее.

--------------------------

26 «Ausgewahlte Dokumente zur Geschichte des Nationalsozialismus 1933—

1945», Bd. I —V. Bielefeld, 1961.

27 W. Jochmann. Nationalsozialismus und Revolution. Ursprung

und Geschichte der NSDAP in Hamburg 1922-1933. Frankfurt a/M., 1963.

28 M. Domarus. Hitler. Reden und Proklamationen

1932—1945. Bd. I. Munchen, 1965.

29 В ФРГ переизданы и «труды» других фашистских главарей,

кроме, пожалуй, дневника Геббельса периода борьбы нацистов за власть. Этот

дневник использован нами, ибо, несмотря на известную всем лживость его автора, он,

тем не менее, содержит некоторые достоверные факты, подтверждаемые другими

источниками, а также весьма любопытные признания о положении внутри

гитлеровской партии и т. п.

30 И. Punder. Politik in der Reichskanzlei. Aufzeichnungen

aus den Jahren 1929—1932. Stuttgart, 1961.

22

Во второй половине 60-х годов

увидел свет очень ценный источник, о существовании которого до тех пор вообще

ничего не было известно,— две беседы Гитлера с правобуржуазным деятелем

Брейтингом в

И в специальных изданиях

документов, и в документальных приложениях к монографическим исследованиям (о

них будет сказано ниже, во втором разделе данной главы) трудно найти источники,

касающиеся связей нацистской партии с монополиями, роли гитлеризма как орудия

крупной буржуазии. Напротив, в ФРГ к 30-летию установления фашистской диктатуры

вышла из печати книга, посредством которой предпринимательская организация

«Немецкий промышленный институт» пыталась начисто зачеркнуть взаимосвязь

воротил денежного мешка с гитлеровской кликой 32. Этой

вылазке дали отповедь западногерманские профсоюзы. Однако даже основные факты,

касающиеся поддержки фашистов германскими монополиями, в Западной Германии

остаются многим неизвестными.

Поэтому прогрессивные круги

ФРГ предоставили молодому ученому из ГДР Э. Чихону возможность познакомить

западногерманских читателей с результатами своих исследований на данную тему.

Он изложил их сперва в журнальной статье, а затем в виде отдельной книги33.

В обоих случаях к исследованию приложены ценные документы, почерпнутые автором

в архивах ГДР, ФРГ и Западного Берлина и в большинстве своем ранее не

публиковавшиеся. Они создают впечатляющую картину того, как германские

монополии пришли Гитлера к власти.

-------------

31 Е. Calic. Ohne Maske. Hitler —

Breiting Geheimgesprache 1931. Frankfurt a/M., 1968; см. также «За рубежом»,

1969, № 19, стр. 28 - 29.

33 «Legende von Hitler und der Industrie».

Koln, 1963.

33 E. Czichon. Wer verhalf Hitler zur

Macht? Zum Anteil der deutschen Industrie an der Zerstorung der Weimarer Republik».

Koln, 1967; «Blatter fur deutsche und internationale Politik», 1966. № 10.

23

Необходимо теперь

остановиться на своеобразном, весьма субъективном, но неотъемлемом для

исторического исследования источнике — мемуарах непосредственных участников или

современников событий. Воспоминания, касающиеся времен Веймарской республики,

очень многочисленны, и немалая часть их затрагивает исследуемые нами годы34.

Если сразу же после войны наибольшее число мемуаров принадлежало перу деятелей

социал-демократии, то затем положение изменилось — наметилось преобладание

бывших нацистов в качестве авторов воспоминаний. Появился даже жанр

«посмертных» мемуаров, когда издаются записи (достоверность которых оставляет

сомнения) казненных военных преступников, в том числе Риббентропа, Розенберга,

Франка и др.

В своей массе мемуары бывших

гитлеровцев лишены какого-либо познавательного значения, они грубо извращают

обстановку и ход событий. Как правило, их авторы усиленно размахивают жупелом

«коммунистической опасности», якобы угрожавшей Германии в 30-х годах. Наиболее

очевидные образцы фальсификации содержит книга Ф. Папена, за что она была

подвергнута резкой критике даже некоторыми буржуазными учеными35.

Немалая часть искажений и передержек обнаруживается при сопоставлении мемуаров

с протоколами предварительных допросов и судебных заседаний Нюрнбергского

военного трибунала, когда Папен, как и другие главари «Третьей империи» в

первые месяцы после войны, вынужден был признавать свои преступления. То же

касается откровений Шахта, который решающим образом способствовал приходу

Гитлера к власти 36, или статс-секретаря президента О. Мейсснера 37.

И все же и в подобных книгах содержатся детали, которые могут быть использованы

в исследовании.

Существенные штрихи для

характеристики обстановки, в которой проходила упорная борьба сил демократии и

реакции в начале 30-х годов, можно почерпнуть из мемуаров буржуазных деятелей,

не принадлежавших к открыто фашистскому лагерю. Можно назвать в качестве

примера книгу бывшего военного министра Гесслера, рассказывающего о своих планах

отказа

------------------------------

36 И. Schacht. 76 Jahre meines Lebens.

Bad Worishofеn, 1953.

37 O. Meissner. Staatssekretar unter

Ebert — Hindenburg — Hitler. Hamburg 1950.

24

от конституции и о весьма благожелательном

отношении к ним правящих кругов38. В воспоминаниях бывшего

рейхсканцлера, а в 1930—1933 гг. председателя Рейхсбанка Лютера, человека,

хорошо осведомленного, мы встречаемся с мотивом, характерным для многих

буржуазных авторов, пишущих о событиях начала 30-х годов: заверениями в том,

что, мол, никто не мог предугадать существа нацизма до того, как он пришел к власти

39. Этот тезис несостоятелен от начала до конца, и в настоящей

работе мы стремимся показать это. Существенный интерес представляют мемуары

английского журналиста С. Делмера, в рассматриваемые годы весьма близкого к

нацистским лидерам и сообщающего малоизвестные подробности их деятельности 40.

Воспоминания руководящих

деятелей социал-демократии, как правило, носят характер самооправданий. Таковы,

например, книги О. Брауна, К. Зеверинга, А. Гржезинского, Ф. Штампфера и др. Но

вместе с тем в них нередко содержатся любопытные признания. Наибольшее внимание

перечисленных авторов, естественно, привлекают события 20 июля

К сожалению, число мемуаров

коммунистов или других деятелей прогрессивного лагеря весьма невелико. В

значительной степени это объясняется сугубо объективными причинами: очень

многие германские коммунисты или другие противники гитлеризма, которые могли бы

стать авторами мемуаров, погибли в фашистских концлагерях и застенках; те же,

кто остался в живых, все свои силы посвятили не писанию воспоминаний, а

преодолению наследия нацистского государства и активному строительству новой

жизни на немецкой земле, а в Западной Германии — борьбе против реакции и

неофашизма.

Счастливое исключение — Р.

Шерингер, видный западногерманский коммунист, в далеком прошлом последователь

Гитлера, быстро разочаровавшийся в нацизме и еще в начале 30-х го-

-------------------------------

38 О. Gessler. Reichswehrpolitik in der Weimarer Zeit.

Stuttgart. 1958.

39 H. Luther. Vor dem Abgrund. 1930—1933. Berlin, 1964.

40 S. Delmer. Trail Sinister. An autobiography, vol. 1.

London, 1961.

41 W. Hoegner. Die verratene Republik. Geschichte der

deutschen Gegenrevolution. Munchen, 1958; idem. Der schwierige

Aussenseiter. Munchen, 1959.

25

дов написавший об этом42. В

50-х годах Шерингер вновь взялся за перо и написал интереснейшую книгу о своем

жизненном пути, подробно рассказав о судебном процессе над ним и его коллегами

в

Чрезвычайный интерес

представляют мемуары ветерана германского рабочего движения О. Бухвица; в

рассматриваемые нами годы он принадлежал к социал-демократии и в своей книге

сообщает весьма существенные факты о деятельности партии, давая принципиальную

оценку обстановки, в которой проходила борьба сил демократии и реакции44.

Заслуживает упоминания также книга бывшего генерала В. Мюллера, в 40-х годах

осознавшего огромный вред, нанесенный Германии милитаризмом, и перешедшего на

службу народу. В прошлом один из сотрудников генерала Шлейхера, он сообщает

малоизвестные факты о махинациях военщины, в частности об ее роли в событиях 20

июля

Таковы основные источники, па

которых базируется наша книга.

Литература о предыстории передачи власти

Гитлеру

Литература об установлении

господства фашизма в Германии чрезвычайно многочисленна. Это не удивительно: мы

имеем дело с событием первостепенного исторического значения. Работы,

публиковавшиеся в 30-х годах, носили, естественно, чисто публицистический

характер и, как правило, были посвящены не специально предыстории установления

гитлеровской диктатуры, а вопросу о существе германского фашизма вообще и его

политике после прихода к власти. Но и в них делались попытки объяснить причины

и движущие силы этого события, назвать его непосредственных виновников.

Некоторые материалы, свидетельствовавшие,

что гитлеризм является детищем германских монополий и юнкерства, приводились в

известной «Коричневой книге о поджоге рейхстага и гитлеровском терроре»,

вышедшей в

-----------------------------

42 Р. Шерингер. Мой путь к красному фронту.

Мемуары. Харьков, 1933.

43 R. Scheringer. Das grosse Los

unter Soldalen, Bauern und Rebellen. Hamburg, I960.

44 О. Бухвиц. 50 лет функционером германского рабочего

движения. М., 1959.

45 В. Мюллер. Я нашел подлинную родину. Записки

немецкого генерала. М., 1964.

26

Главное достоинство этих (и

аналогичных) изданий в том, что они давали четкую классовую характеристику

германского фашизма, на фактах показывая, что не мелкобуржуазный в своей основе

социальный состав нацистской партии, а ее цели, диктуемые покровителями Гитлера

— крупными промышленниками и аграриями, определяют ее существо. Это было очень

важно, учитывая царившую в тогдашней литературе (не только буржуазной и

социал-демократической) неясность в вопросе о том, что собой представляет

гитлеризм с его безудержной националистической и социальной демагогией.

Но в работах, выходивших до

VII конгресса Коммунистического Интернационала, имелись и неверные оценки,

касавшиеся, в частности, вопроса о борьбе рабочего класса в годы,

предшествовавшие установлению фашистской диктатуры, неясности в понимании

самого термина фашизм, за который иногда принимали иные явления, безусловно,

реакционные, но все же не фашистские в том смысле, который мы теперь вкладываем

в это понятие.

Наиболее важна в литературе

30-х годов книга английского ученого-коммуниста Р. Палм-Датта46, в

которой исследуются исторические условия прихода гитлеровцев к власти,

раскрываются цели господствующих классов Германии. Палм-Датт убедительно

показывает, что установление нацистского господства могло быть предотвращено,

если бы не политика «меньшего зла» тогдашних лидеров СДПГ.

Большая часть работ на

интересующую нас тему принадлежала в те годы немецким эмигрантам, в первую

очередь социал-демократам, а также некоторым деятелям буржуазных партий —

противникам Гитлера. В этих книгах нередко в первоначальной, зародышевой форме

уже содержались тезисы, которые впоследствии были развиты в исследованиях

буржуазных историков. Таково, например, положение о том, что в победе фашизма

главная вина лежит на народе. В книжонке, вышедшей в

----------------------------

48 Р. Палм-Датт. Фашизм и социалистическая революция. М.,

1935.

47 G. Decker. Revoke und Revolution. Karlsbad, 1934.

27

ровался; по его словам, им «не хватало

решимости отстаивать демократические установления от потрясений кризиса»48.

В довоенной литературе по

истории германского фашизма видное место принадлежит двум буржуазным

авторам-антифашистам — К. Гейдену и Г. Раушнингу. Оба выпустили на эту тему по

нескольку книг, снискавших широкую известность. Работы Гейдена насыщены богатым

фактическим материалом (автор знал многое, о чем писал, из первых рук), они

дают весьма верную картину перипетий борьбы нацистов за власть и соперничества

отдельных группировок в самом фашистском лагере, содержат яркие характеристики

нацистских лидеров. Ом называет имена некоторых крупных промышленников,

финансировавших гитлеровскую партию 49. Но работы Гейдена неглубоки,

и понимание классового характера фашизма как орудия монополий ему недоступно

(Гейден отрицает это определение). Характерно, что его главный труд

представляет собой не систематическое изложение истории германского фашизма, а

биографию Гитлера 50. Так Гейден положил начало подмене крупного,

хотя и реакционного движения личностью Гитлера, что является одной из главных

отличительных черт современной буржуазной литературы о германском фашизме.

Несколько иной характер носят

произведения Г. Раушнинга, в прошлом нациста и президента данцигского

(гданьского) сената, порвавшего с гитлеровцами и после этого неутомимо

разоблачавшего их опасность для мира. Мировоззрение Раушнинга сугубо

идеалистическое, и марксистский взгляд на природу гитлеризма ему чужд, но в

своих книгах он, исходя из собственного опыта, из изучения нацистских писаний,

нарисовал чрезвычайно реалистическую картину возвышения гитлеровской клики,

раскрыв некоторые малоизвестные обстоятельства и назвав общественные силы,

способствовавшие приходу к власти партии 51.

Из немногочисленных крупных

исследований тех лет назовем книги Артура Розенберга по истории Веймарской

республики 52 и английского историка Р. Кларка о падении этой

республики53. Розенберг, в прошлом коммунист, депутат рейхстага от

КПГ, был настроен по отношению к компартии враждебно и значительную долю вины

за приход фашистов к власти возлагал на нее. И в этом, и в точке зрения о

предопределенности

----------------------------

48 F. Stampfer. Die ersten 14 Janre der deutschen

Republik. Karlsbad, 1936.

49 К. Гейден. История германского фашизма. М., 1935,

50 К. Heiden. Adolf Hitler. Das Zeitalter der

Verantwortungslosigkeit. Zurich, 1936.

51 H. Rauschning. Gesprache mit Hitler. Zurich — New York, 1940;

idem. The voice of destruction. New York, 1940.

52 A. Rosenberg. Geschichte der deutschen Republik.

Karlsbad, 1936.

53 R. Clark. The Fall of the German Republic. London, 1934.

28

краха Веймарской республики (он выводит

эту предопределенность уже из поражения рабочего класса в Ноябрьской революции)

он предваряет не только позднейшую реформистскую, но и буржуазную литературу.

Книга Кларка в еще большей степени основана на тезисе о «неизбежности»

установления гитлеровской диктатуры.

Заслуживает упоминания

монография другого английского автора — исследование Уилера-Беннета о

Гинденбурге 54. Хорошо осведомленный о перипетиях закулисных

махинаций последних лет Веймарской республики — он был связан с Брюнингом,

проживавшим тогда в Англии, и использовал архив последнего,— Уилер-Беннет

целиком поглощен их воспроизведением. Пожалуй, он занимает первое место в длинном

ряду буржуазных авторов, для которых рассматриваемые события — исключительно

история верхушечных комбинаций, Брюнинг же, а следовательно, и круги, которые

он представлял,—убежденные противники фашизма и сторонники демократии.

Примечательно, что первую

отповедь эта несостоятельная точка зрения получила в самой Англии. В годы

второй мировой войны Б. Менне опубликовал работу, в которой было показано

подлинное существо политики правительства Брюнинга. «В политической истории

Германии,— писал автор,— нет более постыдного эпизода» 55.

В те же годы увидела свет

крупная работа, написанная в целом с марксистских позиций,— двухтомный очерк

новейшей истории Германии П. Меркера, вышедший в Мексике, где автор жил в

эмиграции, на немецком языке56. В распоряжении Меркера не было

никаких архивных материалов, основным источником для него явилась пресса, чьи

сообщения далеко не всегда были достоверны; поэтому в его книге встречаются

фактические ошибки, неподтвержденные версии. Но в целом его работа — первое

исследование такого масштаба в прогрессивной литературе — дает правильное

представление о том, какие силы и при помощи каких средств привели к власти

гитлеровскую клику.

После окончания второй

мировой войны сложились условия для работы немецких ученых-марксистов над проблемами

фашизма. Первыми за дело взялись крупные деятели рабочего движения

публицисты-коммунисты, создавшие ряд работ, давших направление исследованиям по

новейшей истории Германии. Такова была книга В. Ульбрихта, раскрывшая всю

лживость нацистской демагогии о «немецком социализме», кото-

--------------------------

54 J.

W. Wheeler-Bennett. Wooden Titan. Hindenburg in Twenty Years of German

History. New York, 1936.

55 B.

Menne. The Case of Dr. Bruening. London, [1942].

56 P.

Merker. DeutschCand. Sein oder nicht sein, Bd. 1. Mexico, 1944.

29

рый они якобы осуществили в Германии57.

В этой работе й сжатом виде охарактеризованы причины установления гитлеровской диктатуры и

социальные силы, виновные в этом. В. Ульбрихт в дальнейшем продолжил работу над

своей книгой, и в

Важным исследованием, в

котором были использованы материалы Нюрнбергского процесса и другие, ставшие

известными к тому времени документы, была книга А. Нордена «Уроки германской

истории», вышедшая па немецком языке уже в

После окончания войны в

Восточной Германии плодотворно продолжилась нарушенная эмиграцией научная

деятельность видного марксистского экономиста и историка Ю. Кучинского. В

Истории беззаветной борьбы

Коммунистической партии Германии против наступления фашизма немецкие

историки-марксисты посвятили ряд более или менее крупных исследований. В

--------------------

57 W. Ulbricht. Die Legende vom «deutschen Sozialismus».

Berlin, 1946.

58 W. Ulbricht. Der faschistische deutsche Imperialismus (1933—1945).

Berlin, 1952.

59 А. Норден. Уроки германской истории. М., 1948.

60 W. Pieck. Zur Geschichte der Kommunistischen Partei Deutschlands.

Berlin, 1949,

61 Ю.

Кучинский. История

условий труда в Германии. М., 1949.

62 Y. Kuczynski. Die Geschichte der

Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus, T. I. Bd. 15, 16, Berlin, 1963.

30

национального и социального освобождения

КПГ (август

Все эти работы были как бы

подготовкой к созданию главного и наиболее важного труда немецких

историков-марксистов об освободительной борьбе трудящихся Германии —

многотомной истории германского рабочего движения, где пристальное внимание

уделено периоду кануна передачи власти нацистской клике 67.

Написанный коллективом крупнейших специалистов под руководством товарища Вальтера

Ульбрихта, этот обобщающий труд представляет собой итог большой творческой

работы, дважды рассматривавшейся на пленумах ЦК СЕПГ и основанной на богатейшем

материале архивов и печатных источников. В четвертом томе многотомника

обстоятельно проанализированы предпосылки перехода господствующих классов к

фашизации страны, глубоко охарактеризованы цели, которые они преследовали при

этом, раскрыты причины, позволившие гитлеризму стать грозной опасностью, а затем

овладеть властью.

-------------------------------------

63 L.

Berthold. Das Programm der KPD zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen

Volkes. Berlin, 1956.

64 W. Schwartzke. Der Kampf der KPD zur

Mobilisierung der Arbeiterklasse gegen den Faschismus. September 1930—Januar

1933.— «Wissenschaftliche Zeitschrift der Universitat Halle-Wittenberg»,

1956/57; W. Bleyer. Zur Bedeutung

der Massenkampfe im Herbst 1932 fur den Sturz der Papen-Regierung.- «Deutsche

Akademie fur Staats und Rechtswissenschaften. Wissenschaftl. Zeitschrift»,

1957, Sondenummer; И. Moritz. Der

Kampf der Kommunistischen Partei Deutschlands im Kreis Ruppin (1929—1933).

Neuruppin, [1962], и др.

65 E. Liening, W. Wimmer. Die ersten Wochen der Antifaschistischen

Aktion.— «Beitrage zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung», 1961, Sonderheft:

E. Kurklich, E. Liening. Die Antifaschistische Aktion.— «Beitrage zur Geschichte

der deutschen Arbeiterbewegung», 1962, N 4; H. Karl, E. Kucklich. Zum

Kampf der KPD fur die antifaschistische Einheitsfront im Bezirk

Berlin-Brandenburg im Fruhjahr 1932.— «Beitrage zur Geschichte der deutschen

Arbeiterbewegung», 1963, N 5-6 и др.

66 W. Imig. Streik bei Mansfeld 1930. Berlin, 1958.

67 «Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung», Bd. 4. Berlin,

1966.

31

![]()

Среди них едва ли не определяющей, как

показано в «Истории германского рабочего движения», является раскол

пролетариата по вине руководства социал-демократической партии. Чрезвычайный

интерес представляет данный здесь анализ многообразной деятельности КПГ — и ее

исторических заслуг перед немецкими трудящимися, и допущенных ею ошибок и

недостатков. Часть тома отведена документам; некоторые из них почерпнуты из

архивов или перепечатаны из труднодоступных изданий.

Ряд опубликованных в ГДР

работ посвящен различным аспектам политики господствующих классов, итогом

которой было установление фашистской диктатуры. Большой интерес привлекла

статья Ф. Клейна о роли крупной германской буржуазии в подготовке этого события68.

Опираясь на архив бывшего главного редактора правобуржуазной газеты «Дейче

альгемайне цейтунг» и на другие важные источники, автор осветил основные этапы

фашизации страны в 1929—1932 гг.

Серьезным исследованием

одного из центральных эпизодов этого процесса — реакционного переворота

Чрезвычайно важную и, как мы

увидим, с особенным упорством фальсифицируемую буржуазными историками тему

избрал для своей монографии Б. Бухта70. Он обстоятельно рассмотрел

вопрос о «Восточной помощи» и показал ее место в политике поддержки правящими

кругами наиболее реакционных общественных сил, в агрессивных замыслах

германского империализма. К. Шютцле проследил в своей книге роль германской

военщины и показал, что она была одной из решающих сил фашизации Германии71.

Эта работа служит достойной отповедью все новым попыткам буржуазной

историографии обелить германских милитаристов, о чем будет сказано ниже.

Большое внимание событиям 20-х —начала 30-х годов уделяет в ряде статей и в

обзорной работе по истории Веймарской республики В. Руге, частично опирающийся

на архивные документы 72.

Нам удалось познакомиться и с

некоторыми неопубликованными трудами историков ГДР. Один из них — диссертация

----------

69 J. Petzold. Der Staatsstreich vom

20. Juli

70 B. Buchta. Die Junker und die Weimarer Republik.

Charakter und Bedeutung der Osthilfe in den Jahren 1928—1933. Berlin, 1958.

71 K. Schutzle. Reichswehr wider die Nation. Berlin, 1963.

72 W. Rage. Deutschland von 1917 bis 1933. Berlin,

1967.

32

К. Госвайлера об участии

монополистического капитала в подготовке расправы над Ремом и его ставленниками

30 июня

Эти краткие сведения,

естественно, не исчерпывают собой всего, что сделала историческая наука ГДР в

изучении интересующей нас темы — одной из ключевых для понимания путей развития

Германии в новейшее время. Можно назвать также работы К. Дробиша, Г. Радандта,

Г. Хабеданка, Ф. Генцена и др.

За последние несколько лет в

ГДР вышли из печати две книги о беззаветном борце против реакции и войны К.

Осецком75; обостренное внимание к этому человеку вполне оправданно,

ибо невозможно представить себе политическую борьбу тех лет без журнала

«Вельтбюне» и его редактора, неутомимо звавшего к отпору фашизму, к единству

всех, кто не хотел превращения Германии в очаг войны.

Из марксистских работ,

вышедших за пределами Германии {о советских исследованиях мы скажем несколько

ниже), следует отметить книгу французского историка Ж. Бадиа76. Она

содержит популярный очерк событий конца 20-х — начала 30-х годов, в котором

правильно освещены основные вопросы темы.

В советской исторической

литературе крупных монографических исследований по рассматриваемой теме нет.

Имеются работы по отдельным частным ее аспектам или разделы в трудах на более

общие темы. Такова, например, обширная глава о предыстории гитлеровской

диктатуры в книге Г. Л. Розанова о предвоенном этапе нацистского

господства в Германии77. Автор использовал весьма ценные источники,

в том числе почерпнутые из западногерманских архивов, и с их помощью проследил

консолидацию сил реакции вокруг гитлеровской партии, борьбу

-------------------------

73 К. Gossweiler. Die Rolle des Monopolkapitals bei der Herbeifuhrung

der Rohm-Affare. Berlin, 1963.

74 W. Wimtner. Der Staatsstreich vom 20. Juli 1932 gegen

die preussische Regierung Braun-Severing und seine Vorgeschiche. Berlin, 1962.

75 R.

und R. Greuner. Ich stehe links. Carl von Ossietzky uber Geist und Ungeist

der Weimarer Republik. Berlin, 1963; B. Frei. Carl von Ossietsky —

Ritter ohne Furcht und Tadel. Berlin — Weimar, 1966.

76 G. Badia. La fin de la republique allemande.

1929-1933. Paris, 1953.

77 Г. Л. Розанов, Германия под властью фашизма (1933—1939

гг.). М., 1961.

33

германских антифашистов во главе с

коммунистической партией и основные причины установления фашистской диктатуры.

Глубокий

историко-социологический анализ событий 1929-— 1933 гг. в Германии дан в

монографии А. А. Галкина о германском фашизме78. Здесь интересующая

нас тема рассмотрена последовательно в различных ее аспектах, касающихся

взаимоотношений гитлеровской партии с монополиями, с рабочим классом, роли

германской военщины в возвышении нацизма, места фашистской идеологии в этом

процессе и др.

В книге А. С. Ерусалимского

«Германский империализм: история и современность»79 сравнительно

мало прямых обращений к изучаемому в данной работе предмету, но эта книга

содержит ценнейшие наблюдения и выводы о политике правящих кругов Германии в

новейшее время, помогающие в исследовании тех или иных конкретных сюжетов.

В известной работе Л.

Безыменского80, основанной на оригинальных материалах, рассмотрен,

хотя и бегло, довольно существенный элемент сговора власть имущих с

гитлеровцами — деятельность германских милитаристов, в своем стремлении к

реваншу сделавших ставку на нацистов.

Внешнеполитическая канва

событий 1929—1933 гг. хорошо обрисована в работе В. Б, Ушакова 81.

Ему принадлежит также один из критических обзоров буржуазной литературы по

рассматриваемой нами теме. Первый из этих обзоров, написанный А. Корсунским,

был опубликован в

Статьи по отдельным аспектам

темы в основном посвящены массовой борьбе немецкого рабочего класса против

фашистской угрозы и движению трудящихся крестьян83. Работы эти

являют-

---------------

78 А. А. Галкин. Германский фашизм. М., 1967.

79 А. С. Ерусалимский. Германский империализм: история и

современность. М„ 1964.

81 В. Б. Ушаков. Внешняя политика

Германии в период Веймарской республики. М., 1958.

82 И. Я. Биск. Причины гибели

Веймарской республики и прихода к власти гитлеровцев в немецкой мемуарной

литературе.— «Труды Сталинского пед. ин-та», 1960, т. 3.

83 Н. И. Кудрявцева. К вопросу об

образовании в Германии единого рабочего антифашистского фронта.—«Известия

Воронежского пед. ин-та», т. XIX (1955); А. Д. Галкина. Забастовочная

борьба сельскохозяйственных

34

ся определенным вкладом в историографию

вопроса, хотя Источниковедческая их база ограничена печатными источниками. Иную

тему освещает в интересной статье Б. Г. Тартаковский, исследующий деятельность

проводников фашизации страны — буржуазных политических организаций и

убедительно вскрывающий мотивы и последствия их самоубийственной политики 84. Ряд работ

принадлежит автору данной книги.

* * *

Остановимся подробнее на

современной буржуазной литературе по нашей теме. Количественно она весьма

многочисленна. Приход гитлеровцев к власти явился событием, оказавшим серьезное

влияние на судьбы народов мира, проложившим путь ко второй мировой войне. Вот

почему подлинные виновники того, что Германия превратилась в оплот самой

оголтелой разновидности фашизма,— германские монополисты, юнкеры, генералы —

предпринимают настойчивые попытки снять с себя клеймо ответственности перед

немецким народом и другими народами мира за это преступление. Отсюда

непрекращающийся поток литературы о событиях начала 30-х годов, выходящей в

Западной Германии; исследования на эту тему издаются также в Англии и США.

Работы 50-х, а особенно 60-х

годов существенно отличаются от прежних тем, что в их основе, как правило,

лежат архивные источники, ранее не доступные исследователям. Новые материалы

дают значительно более конкретное представление о перипетиях передачи власти

гитлеровцам, подчас позволяют заглянуть в тайники, где вынашивались

антинародные планы реакционного переворота. Назовем для примера монографию

Брахера, Зауэра и Шульца о взятии власти нацистами "(объем свыше 1000

страниц) 85 или работу Э. Бека о перевороте 20 июля

-------------------------------

рабочих в 1928—1932 гг. и тактика КПП—

«Научные доклады высшей школы. Исторические науки», 1958, № 2; А. С. Бланк. Борьба

КПГ против фашистской опасности (1929—1932).— «Уч. зап. Череповецкого пед.

ин-та», 1962, № 3; он же. Коммунистическая партия Германии в борьбе

против фашистской диктатуры. М, 1964, гл. 1, и др.

84 Б. Г. Тартаковский. Буржуазные

партии Веймарской республики и приход фашизма к власти.—«Из истории Германии

нового и новейшего времени». М., 1958.

85 К. D. Bracher, W. Sauer, G. Schulz. Die

nationalsozialistische Machtergreifung. Koln — Opladen, I960.

86 E. Beck. The Death of the Prussian

Republic. Tallahassee, 1959.

35

тии 87, в объемистом сборнике о заключительном

периоде существования политических партий перед их роспуском в

Все это, конечно, работы, мимо

которых не может пройти и исследователь-марксист. Но внимательное изучение их

обнаруживает, что богатейшие источники нередко используются буржуазными

историками не для выяснения исторической истины, а для ее затушевывания;

отдельные же признания касаются лишь того, что уж слишком очевидно. Попытаемся

показать это на примере постановки теми или иными авторами узловых проблем.

В своем анализе мы можем

опереться и на ряд критических статей, посвященных зарубежной (преимущественно

западногерманской) литературе о приходе нацистов к власти89. Как

правило, речь будет идти не о трудах на общие темы (по новейшей истории

Германии или по истории Веймарского периода), а о специальных работах.

О некоторых установках

буржуазной историографии по изучаемой нами теме можно судить по выступлению

одного из наиболее плодовитых западногерманских историков, В. Конце, на

коллоквиуме, состоявшемся в дни Стокгольмского конгресса историков в

----------------------------------------

87 Th. Vogelsang. Reichswehr, Staat und NSDAP. Stuttgart, 1962.

88 «Das

Ende der Parteien 1933». Dusseldorf, 1960.

89 В.

Б. Ушаков. Крах Веймарской республики и установление фашистской диктатуры в

Германии а изображении западногерманской буржуазной историографии.—«Новая и

новейшая история», 1958; № 2; В, С. Дякин. Западногерманские буржуазные

историки о падении Веймарской республики.— «Критика новейшей буржуазной

историографии». М. — Л., 1961; он же. «Век масс» и ответственность классов (Вопрос

о классовой сущности фашизма в западногерманской историографии).—«Критика новейшей

буржуазной историографии». Л., 1967; Л. И. Гинцберг, О предыстории

установления гитлеровской диктатуры,—«Вопросы истории», 1966, №4; В. Д.

Кульбакин. Буржуазные и реформистские историки ФРГ о крахе Веймарской

республики и установлении фашистской диктатуры.— «Новая и новейшая история»,

1968; № 2; К. Haferkorn. Das Ende der Weimarer Rеpublik in der

westdeutschen Geschichtsschreibung.— «Beitrage zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung»,

1965. N 6; idem. Die burgerliche westdeutsche Historiographie uber das

Ende der Weimarer Republik.— «Zeitschrift fur Geschichtwissenschaft», 1970, N

8.

90 «Zeitschrift

fur Gesehichtwissenscnaft», 1961, N 1, S. 135.

36

ламентаризма в Германии», о том, что

парламентская система якобы была «более непригодна» и т. п.91.

Но это не исчерпывает собой

положений, имеющих хождение в буржуазной историографии. Прежде всего, они

касаются главного вопроса о сущности гитлеризма, от решения которого зависят

все остальные. Посмотрим, как подходит к этому вопросу один из крупнейших

современных историков ФРГ, перу, которого принадлежат наиболее значительные

труды на интересующую нас тему, К. Д. Брахер. Выпустив в

Но Брахеру чужд подлинно

научный подход к вопросу о классовом содержании фашизма, о том, чьи интересы он

представлял и кому было выгодно его усиление, а затем — приход к власти. Уже в

своей первой монографии Брахер ополчился на историков-марксистов за их «наивные

попытки» создать «трактовку фашизма, согласно которой Гитлер был целиком

продуктом властолюбивых стремлений тяжелой промышленности» 94. В

первых изданиях он даже оспаривал факт получения Гинденбургом послания магнатов

капитала в ноябре

Упорство, с которым

представители буржуазной науки оспаривают тот факт, что главным опекуном

нацистов был крупный капитал, свидетельствует, что они усматривают в призна-

-----------------------

91 «Historische Zeitschrift», Bd. 178, N 1; Bd. 199, N 3.

92 Обобщением всех этих исследований является последняя по

времени книга: К. О. Bracher. Die deutsche Diktatur. Koln, 1969.

93 К. Haferkorn. Das Ende der Weimarer Republik in der

westdeutschen Geschichtsschreibung, S. 1069.

94 K. D. Bracher. Die Auflosung der Weimarer Repubiik.

Stuttgart—Dusseldorf, 1955, S. 334—335.

37

нии этой точки зрения величайшую

опасность. Тактика «респектабельных» буржуазных историков при этом несколько

видоизменилась. Если американский апологет монополий Лохнер, чьи книга вышла в

начале 50-х годов, пытался начисто отрицать какую-либо ответственность

германских промышленников и банкиров за возвышение нацизма и передачу ему

власти 96, то в наши дни буржуазные авторы, признавая, что между

нацистской партией и крупной промышленностью, банками существовала связь,

стремятся всячески преуменьшить, ограничить ее, уверить читателей, что

поддержка гитлеровцев отнюдь не была связана с планами устранения буржуазной

демократии 97. Американский публицист У. Ширер, которого никак

нельзя заподозрить в симпатиях к гитлеровцам, сразу становится необычайно

снисходительным, когда заходит речь об их покровителях; тех же монополистов,

чье участие в поддержке нацистов па пути к власти отрицать нельзя, он